| ||||||||||||||||||||||||

古代アンデス文明展

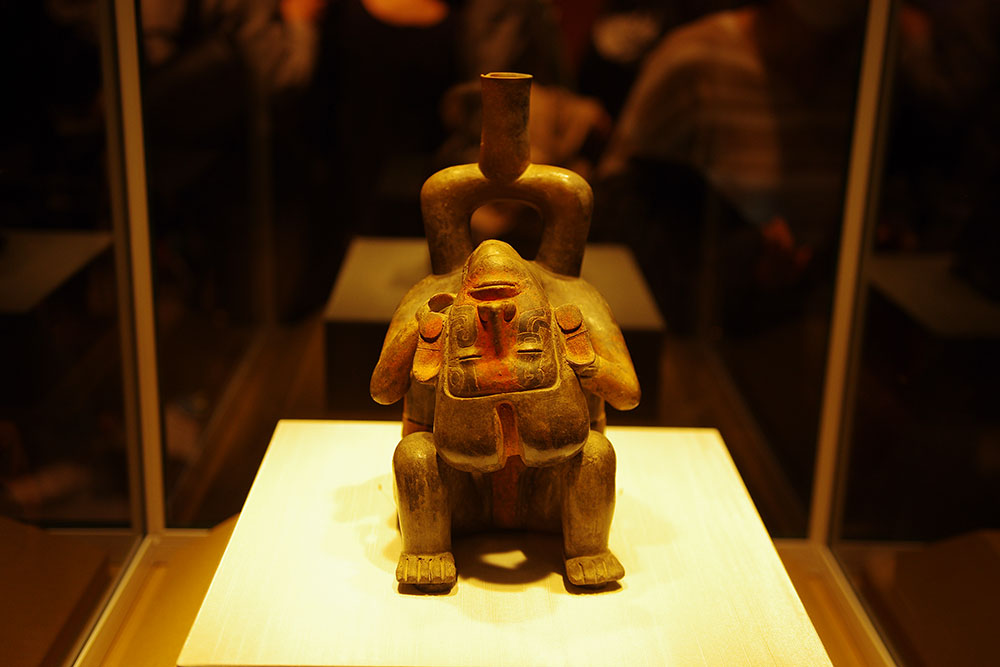

上の写真は首斬り壺

2月11日

上野の国立科学博物館でやっている『古代アンデス文明展』に行ってきた。

ペルーのマチュピチュやナスカの地上絵、ボリビアのティワナク遺跡など行ったことのある場所がメインだったのでかなり楽しみだった。現地では本物の遺跡やお宝を見れたのだけれども如何せん説明書きがスペイン語でさっぱり理解できず、ガイド付きのツアーでも英語のガイドなので調子のいい時でも半分も理解出来なかった。

今回は日本の博物館なので日本語での説明文や日本語のVTRなんかも見られると言うことでかなり期待して行った。

だが、しかし・・・

会場は超絶満員

満員電車状態で壺一つ見るのに長蛇の列、会場は狭いし、人が多すぎてとてもじゃないがまともに鑑賞出来るような状態では無かった。

はっきり言って超、辛かった。

満員電車に揺られて通勤していた頃の悪夢が脳裏をかすめる。

どう考えても入場制限しないとまともに楽しめる状態ではない。

しかも定価1600円もする。

どこを見ても人、人、人!

今まで色々な博物館や美術館に行ったけれども、今回ほど混雑していてどうにもならなかったのは初めてだった。せめて会場がもう少し広ければ良かったのだがあの狭さと人混みはどうにもならない。

正直、展示品があまり多くなかったとかそう言う事はまだ良いのだけれども博物館が狭い、そして人を詰め込みすぎ。

そうだった、俺はすっかり忘れていた。

東京ってそう言う街だった。

なんか有名なクレープだとかアイスなんかに長蛇の列。

長蛇の列に並ぶ為に行くディズニーランド。

通勤の満員電車。

世界一の人口密度を誇るメガロポリス東京

最近、家に篭っているからすっかり忘れてた。

正直、心が折れそうだった。

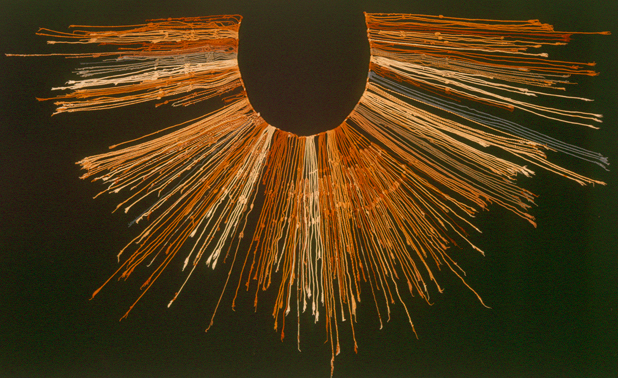

アンデス文明のキープと言う記録媒介

俺的に『古代アンデス文明展』の一番の見所

俺的にアンデス文明で一番興味深かったのは高度に文明化されていたインカ文明に文字がなかったという事。そして、文字の代わりにこのキープという、ひもに結び目をつくる記録技術を使っていた事。色、テクスチャー、素材など異なる紐にさまざまな種類の結び目を作ることで、キープは単純な数量だけでない情報も記録できたそうだ。

インカ王室の書記官は、このキープの記録と読み取りをマスターするため、クスコの学校でなんと3年間も特別な訓練を受けなければならなかったそうだ。彼らはこのキープを「読み取り」、インカの歴史をスペイン人に語ったと言われているが、現在では完全な解読は出来なくなってしまった。

最盛期のインカ帝国では、膨大な数のキープが制作されていたと思われるが、現在、残っているキープの数は1000に満たない。

もしかしたら俺、現地の博物館でこのキープとか見たような気もするけれどもその時は、そういう知識がなかったのでただの紐にしか見えなかった。やっぱり、日本語で説明されて初めてわかる事が多い。

ここからは俺の勝手な推測だけれどもキープの情報記録構造ってなんとなくコンピューター的じゃない?

こんな紐の結び目とか種類で十進法を使い、人口、農産物、家畜、武器など資源についての統計や、裁判の判例なども記録したと言われている。

アンデス文明に文字が無かったのも興味深いが、このキープという記録媒介はもっと興味深い。

もし、太古の昔にデジタル的な記録方法があったとして、それを紐という媒介を使って記録していたら?

俺の勝手な想像だけれども文字よりも紐の結び方や色などを使った記録方法の方は、人間には難解だけれどもコンピューターにとっては読み取りやすいデータじゃないかな?

そして、なんらかの理由で太古のコンピュータ的な何かは消滅し、この記録方法だけが残った。

アンデス文明って剃刀の刃を一枚通さないくらいに精密な石垣を巨石で作ったりする事が出来た割に車輪が発明されていなかったし、なんか文明がアンバランスなんだよね。

中米の文明でもそうだけど不思議なのは古ければ古いほど高度な文明があったのではないかという疑惑。

こういう所に、もしかしたら超古代文明は本当にあったのでは?

と言うロマンが生まれるから面白い。

剃刀の刃を一枚通さないくらいに精密な石垣を巨石

車輪も無しに一体、どうやってこれ程の巨石を運んだのだろうか?

サクサイワマン (Saksaq Waman) | 世界遺産『クスコ市街』に登録されている巨大なインカの石組み

古代アンデス文明展の展示物

じっくりと説明文とか読みながら鑑賞したかったけれども、とてもじゃないがそんな状態ではなかった。

ただ一つ、ありがたかったのは写真が撮影し放題。

一番メインのミイラは撮影禁止だったけどね。

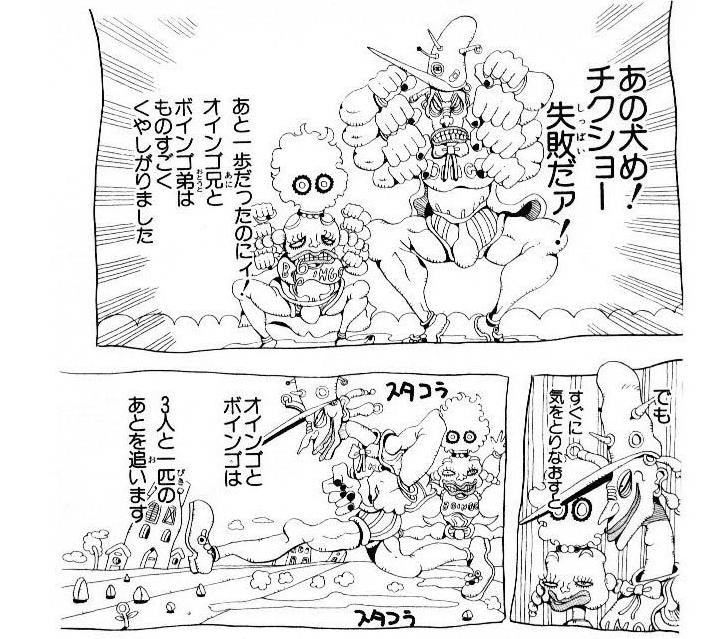

これなんかジョジョの三部に出てきたボインゴだろ完全に!

これだけでも見にきた価値があったわ

ボインゴのスタンドが描く漫画

テンション上がるぜ

アンデス文明で俺が好きなのは刺繍

これは、陶器か何かに被せていて珍しかった。

ペルーのクスコの近くにあるぴサックと言う町がお土産物天国で、スッゲーかっこいい刺繍のラグとか安く売っていてめちゃくちゃ買いたかったんだけれども旅行中だった為に荷物が多くなることを懸念して買えなかった。もう一回、ラグとか買いにぴサックに行きたい。この町はインカの聖地で、めちゃくちゃ雰囲気が良くてペルーの中でも一番好きな場所だったな。

インカの黄金

俺は、やっぱり黄金が好きだ。

お金の歴史は黄金から始まったと言っても過言ではない。

5000年以上も変わらず、価値のあるものとして君臨し続ける人類最古の宝物だ。

インカ帝国はその昔、スペイン人たちにとってのエルドラド(黄金郷)

クスコにあるインカ帝国の中心だった神殿、コリンカチャ(太陽の居場所)は、その昔、黄金で覆われていたそうだ。その黄金はスペイン人たちが引っぺがして略奪して、溶かして本国に持ち帰ってしまったそうだが残っていれば黄金に輝く素晴らしい神殿だったろうな

クスコ市街 (City of Cuzco) | ペルーの世界遺産

なんだかんだと色々と見て思うのは旅をするにも知識があるのと無いのでは楽しみ方がまるで違うと言うこと。

色々な歴史や、物に対する知識があるとその実物を見たときの楽しみ方がまるで違う。

特に、遺跡や博物館、美術館などは知識が無いと十分に楽しめないと言っても過言では無い。

今回の上野でやっていた古代アンデス文明展は人が多すぎて楽しめなかったが企画としては面白かった。

物量が少なくともやはり日本語の解説付きはありがたい。

個人的にはメキシコにある国立人類学博物館が今まで行った博物館の中で最高だったな

あまりにも面白すぎて2回も行ってしまったよ

メキシコ人類学博物館

あと、併設してボリビアのウユニ塩湖のVR体験って言うのもやっていたな

500円もするからやらなかったけど・・・