【神動画】モズラーと読み解くMMT(2025年1月18日)パート5/5(完)

…たとえば、アップル社が緩衝材として実質ベースでのドル資本を一定水準保っていなければならないように、経済全体でも実質ベースで一定量の純金融資産が必要で、さもないと信用構造は崩壊してしまう。

前回から半年空いてしまったが、MMTの父モズラーが語るMMTと経済シリーズ最終回。

締めくくりとなるパート5では、なぜ労働者は押し潰されていくのか、真の信用の裏付けとは何か、高金利政策は何をもたらしたのか等が語られている。

(英語で実際の動画を見たい人はこちらのリンクから。見出しや太字、画像などは訳者が付したもの。)

時間が空いてしまったこともあり、これまでの内容をおさらいしたい人はぜひここからどうぞ↓

シリーズリンク:パート1、パート2、パート3、パート4

「力の格差」とボトムアップ

[01:17:31]

ウォーレン・モズラー:

さて、話を賃金に戻そう。いま現実に人々が苦しんでいる状況というのは、その多くが「力の格差(disparity of power)」から来ている。もはや、労働者への支えは存在しないってことだ。

最低賃金はたった7ドル50セントだ(訳註:米国労働省が定める連邦最低賃金は2009年以降、7ドル25セント)。

昔であればこれでも最低限の支援として働いていたけど、今ではまともに機能していない。

そしてその支えが失われた原因を理解しない限り、制度として最低限の支えが必要だという認識すら生まれない。

その結果、労働者は押しつぶされ、所得格差はどんどん拡大していくんだ。

オーストラリアの最低賃金なんて、たしか時給20〜30ドルくらいはあったと思うよ。(訳註:2025/2026年度の最低賃金は時給24.95豪ドル=16.17米ドル。)

他の国ではちゃんと手を打ってるのに、アメリカではそれができていない。

アダム・バトラー:

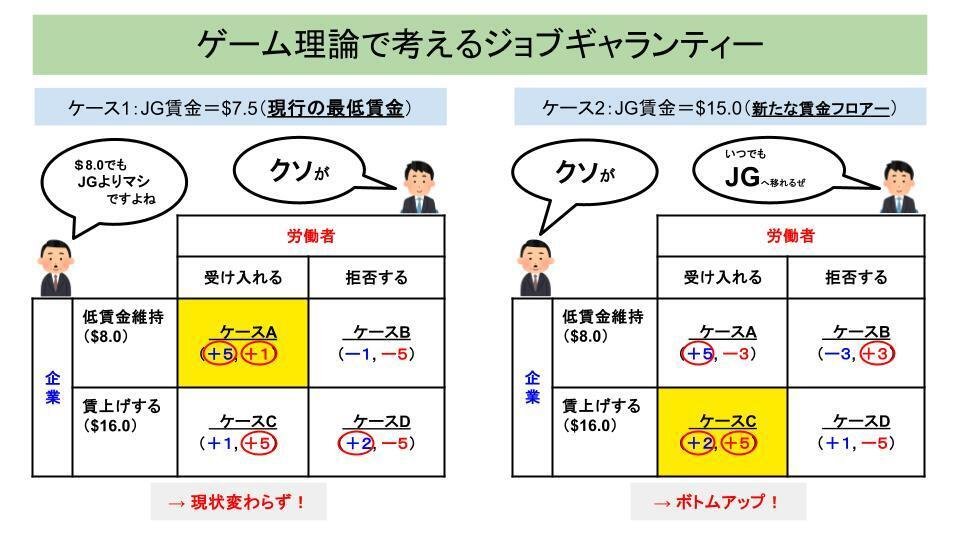

ジョブ・ギャランティー(就業保証)ってのは、労働を支える政策の一つとしては有益だよね?

もし導入されたら、この力関係の仕組みを変えることにもつながるんじゃないかな?

ウォーレン・モズラー:

でも設定する時給が7ドル50セント(現行の最低賃金)じゃダメだね。

つまりね、この問題は力の格差から来てるんだから、ボトムアップ(下から支える)ってのがポイントなんだ。

新たな最低賃金として機能させるんだから、ジョブ・ギャランティーは時給15ドルとか20ドルに設定するんだ。

経済全体は次第に調整される。

その上で、財政政策の規模を適切な水準に保つんだ。

つまり、ジョブ・ギャランティーに参加したいという人が、常に一定数存在するくらいのバランスを取る。

もし誰もジョブ・ギャランティーの枠に人が全然いない状況でインフレが進んでしまったら、それは政策運営の失敗だ。

逆に、財政規模が適切に維持されていれば、労働人口の1〜2%ぐらいがジョブ・ギャランティーに参加していて、その層が定期的に入れ替わっている状態を維持できる。

その上で、他の支援策も導入していけばいい。

ジョブ・ギャランティーには、児童福祉もついてくるし、医療保障もついてくるし、他にも必要なものは何でも提供できる。

そうなると、民間企業のほうも競争力を保つために、同じような福利や待遇を提供せざるを得なくなる。

つまり、上から命令して制度を作るんじゃなくて、市場の力を利用して、下から(ボトムアップ)社会的支援を広げていくことができるわけだ。

もし公共政策として実現したいなら、これが正しいやり方なんだ。

でもね、さっきも言ったように、そういう政策の実現を望まない人たちも大勢いる。

彼らは「誰かが必死に困って、自分の芝を20ドルで刈りに来てくれる」ーーそんな状況を望んでるんだ。

あるいは「金を恵んでください」と懇願する姿を見たいんだ。

そういう光景がなくなると、むしろ文句を言うんだよ。

「ああ、昔は修理屋に電話すれば、1時間もかからずに来てくれたもんだ。あれは良き時代だったな」——そんなふうに言う人がいる。

でもその「良き時代」ってのは、失業率が15%もあって、オイルショックとかで経済が落ち込んでた時期なんだ。

そりゃ呼べばすぐ来るに決まってるよね。

つまり、「経済が良かった」と言うとき、その判断がどれだけ自分本位な視点に立ってるかという問題があるんだ。

公的債務こそが信用構造を支えている

[01:19:52]

リチャード・レーターマン:

これらの政策は、自国通貨を発行できる他の主権国家にも同様に当てはまるのかな?EUは例外として。

ウォーレン・モズラー:

いや、ユーロ圏にも当てはまる。ただし、それはECB(欧州中央銀行)と欧州議会のレベルでの話になる。

ECBと欧州議会のレベルでは「小切手が不渡りになる」ことはないんだ。

たとえば、ECBと欧州議会がある日1兆ユーロを支出したけど、翌日そのマネーがどこに行ったか確認しようとしても、見つからなかった。

なぜか?単に勘定の数字を増やした(クレジット)だけだからだ。FRBと同じ仕組みだよ。

[01:20:26] リチャード・レーターマン:

でも、ユーロ圏には「財政同盟」がない。

つまり、「通貨統合はあるが財政統合がない」という"フランケンシュタイン的な制度"だよね。

[01:20:34]

ウォーレン・モズラー:

そうだとも言えるし、そうでもないとも言える。

なぜなら、ユーロ圏には「デフォルトを防ぐために必要なことは何でも行う」という規定がある。

つまり、ECBが承認して資金供給を続ける限り、各国はいくらでも高い債務対GDP比で運営できるということだ。

アメリカでは、州政府は独立採算制と見なされているから、均衡予算を守らないといけない。

その代わり、連邦政府が100%の赤字を計上しているし、ヨーロッパ全体では120%の赤字を計上している。

中央政府が赤字を出さないなら、州政府が代わりに赤字を出すことになる。

要するに、公共部門のどこかで必ず赤字が出るんだ。その赤字から純金融資産は生まれているんだ。

公的債務こそが、経済全体の信用構造を支えるエクイティ(裏付け)なんだ。

つまり、信用を支えるために存在している純金融資産なんだよ。

たとえば、アップル社が緩衝材として実質ベースでのドル資本を一定水準保っていなければならないように、経済全体でも実質ベースで一定量の純金融資産が必要で、さもないと信用構造は崩壊してしまう。

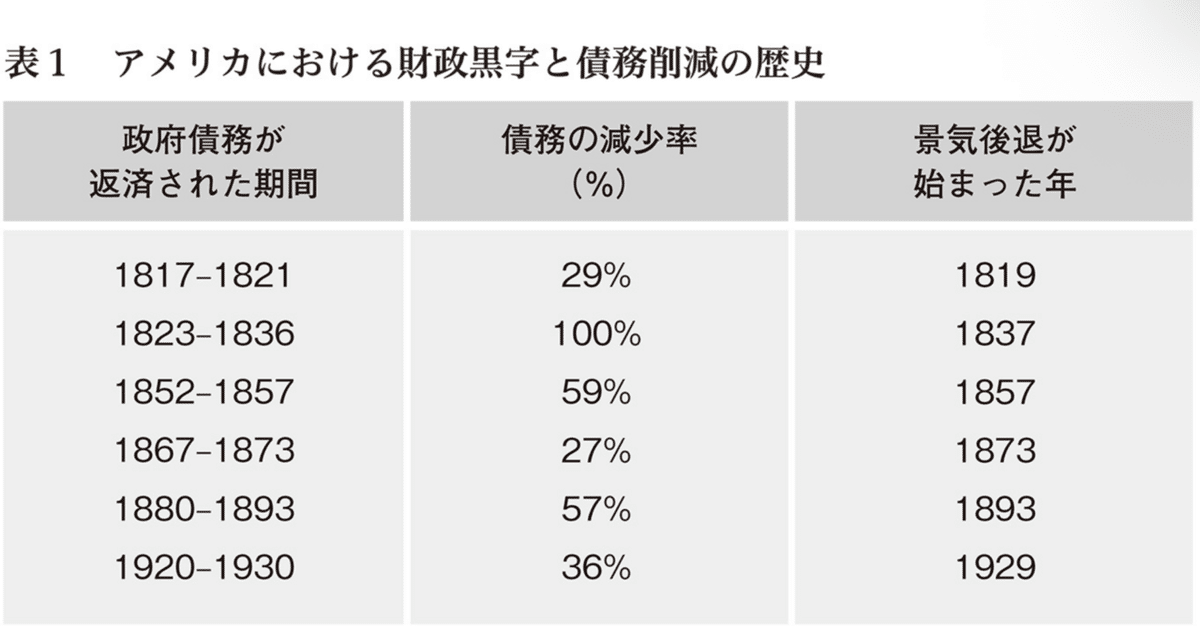

たとえば1979年はインフレ率12%と、財政赤字の6%を上回っていた。

つまり実質的な公的債務が年6%ずつ縮小してたわけ。マズイでしょ。

その結果、マクロレベルで信用構造を支えていたエクイティが崩壊し、最悪の経済崩壊が起きた。

2008年の大崩壊もまったく同じ構図だよ。

当時、財政赤字はGDPの1%まで減っていて、インフレ率は5〜6%で、実質公的債務は縮小、 経済全体が総崩れになった。信用(クレジット)は膨張していたのに、それを支える信用構造の裏付け(エクイティ=実質公的債務)が減っていた。

2000年にも同じことが起きた。

当時は原油高騰や住宅バブル、Y2K投資とかが重なって、財政黒字化とインフレが同時に進んで、実質的な公的債務が縮小していった。

結果、全体が崩壊した。

つまり崩壊のたびに、その原因は「実質的な公的債務の崩壊」だったってことさ。

3年前、FRBが利上げを始めたとき、みんな「経済が崩壊するぞ」と騒いでいた。

私は「何を言ってるんだ?」と思ったよ。

実質公的債務は3%増えていたんだ。名目で6%、実質で3%だ。

私はこう言った。

「歴史上、公的債務が実質で増加して強い成長に繋がらなかった例をひとつでも挙げてみろ」と。

誰も挙げられなかった。

それでもみんな利上げの影響の方が大きいと思い込んでいたが現実は違った。

彼らが正しい可能性もあるだろうし、私だって未来を予測できるわけじゃないけど、自分がこの目で見ていることは分かっているつもりだ。

守れない約束をするからインフレが加速する

[01:23:35]

アダム・バトラー:

さて、最後にウォーレン自身の投資観や資産配分に関する見方などがあれば、ぜひ教えてほしい。

これまでの議論で、非常に詳細で明快な理論的フレームワークを示してくれたわけだけど、最後に、一般的なコンセンサスとは異なる見解があれば教えてくれる?

ウォーレン・モズラー:

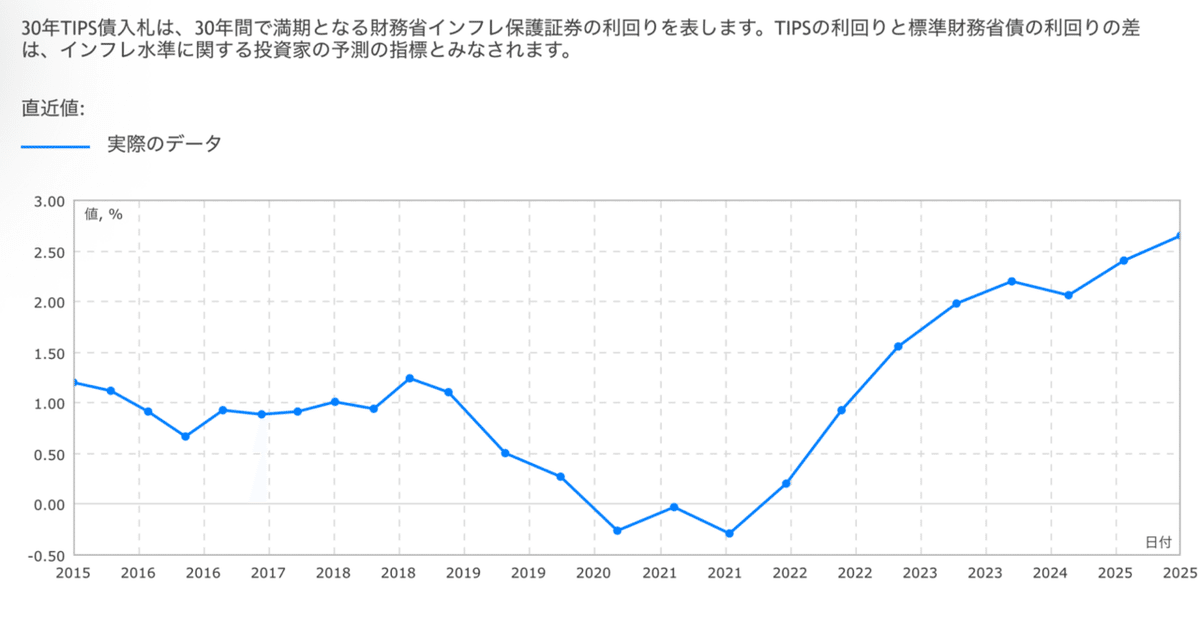

マーケット関係の話ではないんだけど、TIPS(インフレ連動国債)がいま、30年ものでも2.5%の利回りになってるよね。

いったいなぜ政府は、国債を売るときに、CPI(消費者物価指数)に2.5%も上乗せして利払いしてるんだ?

もしCPIが急上昇したら、その分だけ政府は利払いを増やさなきゃならない。

つまり赤字支出が拡大する。

税金を上げてそれを賄うわけじゃないだろ?

それが一定の規模を超えれば、もっと深刻な問題を引き起こす。

アルゼンチンみたいな事態になるぞ。

こうやってインデックス化(外国通貨への連動)という愚かな仕組みを導入した国は、どこも最後は同じことになるんだ。

メキシコはペソをドルに連動させ、ロシアはルーブルをドルに連動させて崩壊した。

守れない約束を制度化してしまうと、それがハイパーインフレとまでは言わないにせよ、インフレの悪循環を生むんだ。

結果として、通貨が年10%、15%、20%と下落していくようなインフレが起きる。

なぜこんなことをやってるんだ?

別に、政府がもう使ってしまった金を埋め合わせるためじゃないだろう。

これは単なるリザーブの取引に過ぎない。

FRBは、TIPSがあれば市場の動きを知ることができると言うだろうけど、そんな情報いったい何に使うつもりだ?

馬鹿げてる。

今や公的債務全体の1割近くがTIPSだ。

しかもその割合が増え続けてる。

投資家の立場から見れば、TIPSで2.5%の利回りを得られるなんて、臆病者の逃げ道(a chicken's way out)だ。

そんな利回りは、ほかのどんな資産でも得られない。

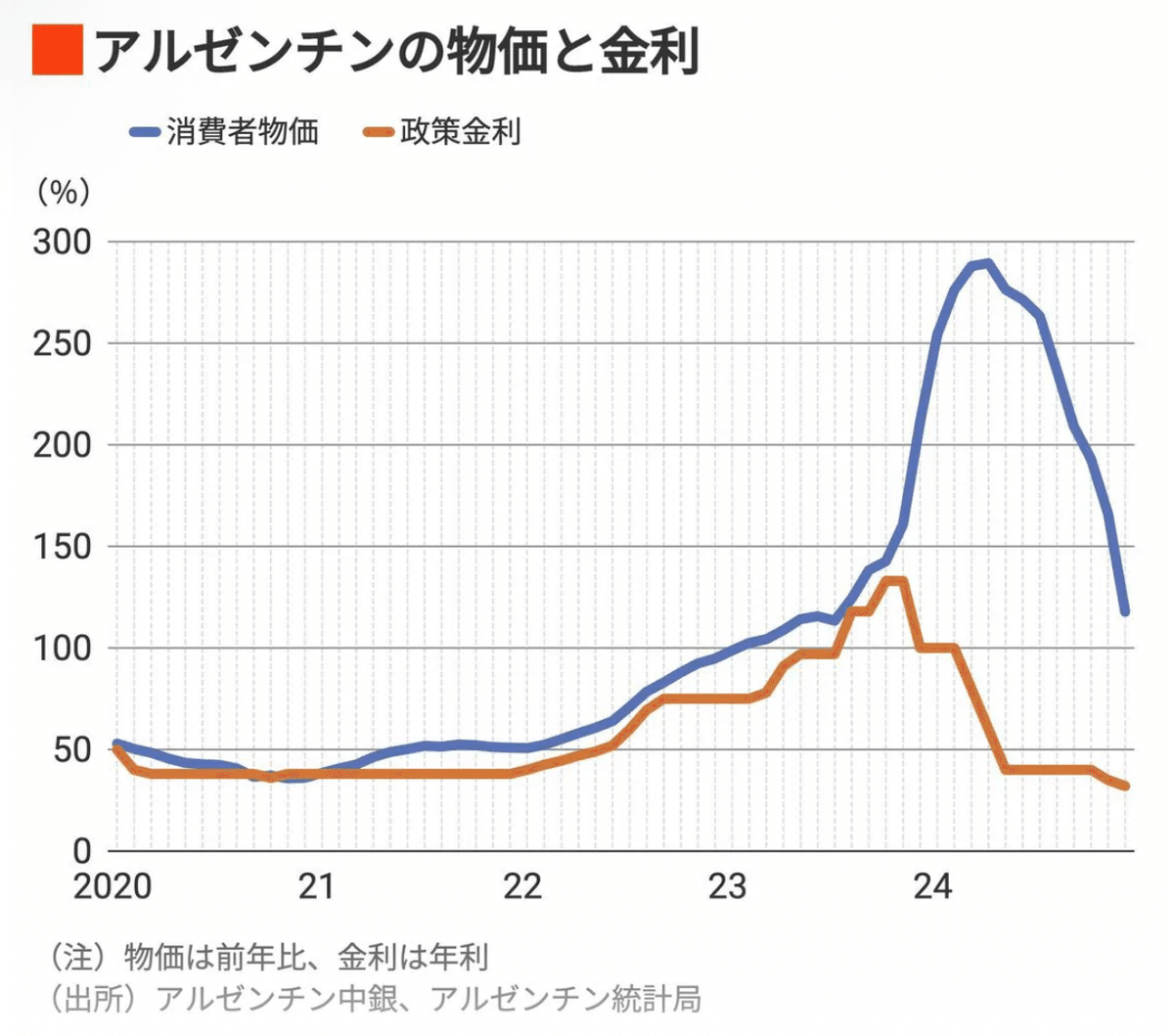

たとえばアルゼンチンの株式市場を見てみろ。

名目では77,000%も上昇している。

だが実質的には10%、いや5%下落しているんだ、この10年間で。つまり、名目上は大暴騰していても、実質ベースで価値が上がっているとは限らない。

ミレイの前に災厄を振り撒いていたニューケインジアンたち

[01:25:54]

リチャード・レーターマン:

いま、ハビエル・ミレイ(アルゼンチン大統領)は財政赤字を削減し、通貨を強化し、インフレを抑えようとしている。

株式市場も上昇している。

僕はもともとブラジルの出身なんだけど、僕の懐疑心の多くは1980年代の体験から来ていて、当時ブラジルではいわゆるハイパーインフレーションを経験していて、まさにその時代に育った世代なんだ。

だから、今日ウォーレンが語っている考え方を受け入れようとすると、どうしても自分の中で認知的不協和(cognitive dissonance)が起きてしまうんだけど、こうして議論してくれたことに感謝するよ。

[01:26:26]

ウォーレン・モズラー:

なるほどね。

2年前にアルゼンチンに行ったとき、中央銀行の幹部たちと会ったんだ。

若い担当者がいて、出席者はほんの数人だった。

そのとき私はペソ通貨に関するプレゼンを行った。

その会合で、ある人がこう言ったんだ。

「インフレ率は30〜35%で、金利は40%。

IMFが実質金利を維持するために、名目金利をインフレ率より高く設定するよう求めている」と。

それに対して私は「それこそがインフレを引き起こしているんだ」と主張した。

実際、インフレは高金利政策が原因で上昇していった。

私たちがこれまで話してきた理屈そのままだよ。

しかもアルゼンチンの場合はもっとひどい。

というのも、いまでも金利は40%。

インフレはまったく「正常」と言える水準まで下げられていない。利払いはGDPの15%に達している。とんでもない額だ。

ともかく、私はそう説明したし、その若い担当者も同意してくれた。

だが、彼らにはIMFとの合意があり、どうにもできなかった。

彼はサージェント=ウォーレス(Sargent–Wallace)(訳註:合理的期待の代表的研究者トマス・サージェントとニール・ウォーレスのこと。)の論文(1987)を引用していた。

つまりニュー・ケインジアンの標準モデルだ。

私が昔クルーグマンと話したときに彼が言っていたことと同じ理屈だよ。

彼らは私の言っていることに同意していたけれども、実際には何もできない立場だった。

私がアルゼンチンを離れたあと、インフレ率は40%になった。

そこで金利を50%に上げた。するとインフレも50%に上がった。

次に金利を60%にした。インフレも60%に上がった。

ついにはインフレ率200%(2023年)まで行ってしまった。

「チェーンソー(=ミレイ政権)」が登場する前の話だ。

金利を下げたあとになってようやくインフレが下がった。

いまは金利を35〜40%程度まで下げて、インフレもおおよそ35%前後に落ち着いている。

まだこれより大きく下がってはいないけど、もしさらに金利を引き下げ続けるなら、インフレももっと下がるだろう。

あのときの報告書と会議の記録は、アルゼンチン中央銀行の総裁の机の上に置かれていた。

彼もその理屈を理解していたし、中銀職員からの反論もなかった。

今の政権の中に伝わったのか、誰かがそれを引き継いだのか、どうなっているかはわからないけどね。

だから今後は、インフレの動きがどの要因によるものか、よく見てほしい。

• 金利政策による効果なのか、

• あるいは炊き出し(貧困者支援)の削減(GDPの0.5%程度)によるのか、

• もしくは金利を下げることで利払い負担が減り、財政赤字を25%削減できたことによるのか。

最も手っ取り早い対策は金利を下げることだ。

今後もそれを続けるのか、因果関係がどうなるのかはわからないが、そこをしっかり観察しておくべきだ。

アダム・バトラー:

いやあ面白かったよ。今日は長時間出演してくれてありがとう!

[01:29:07] ウォーレン・モズラー:

何か質問あったらまた連絡してよ。

じゃあまたね!

🎤 THE END 🎤

0 件のコメント:

コメントを投稿