【神動画】モズラーと読み解くMMT(2025年1月18日)パート4/5

…離れたなと思ったら、また収束していくんだ。

だから思うんだ、「そこには何かある」ってね。

モズラーが語るMMTと経済シリーズの続き。

パート4では、

・「金利のある世界」/「金利のない世界」では何が起きているの?

・本当の意味での「穴を掘って埋める」仕事って何?

・どうして人々は生存ギリギリまで追いやられるの?

…といった問題が話題に。

(英語で実際の動画を見たい人はこちらのリンクから。見出しや太字、画像などは訳者が付したもの。)

シリーズリンク:パート1、パート2、パート3、パート4、パート5

その動きはまるで「重力」のように

[01:00:23]

アダム・バトラー:

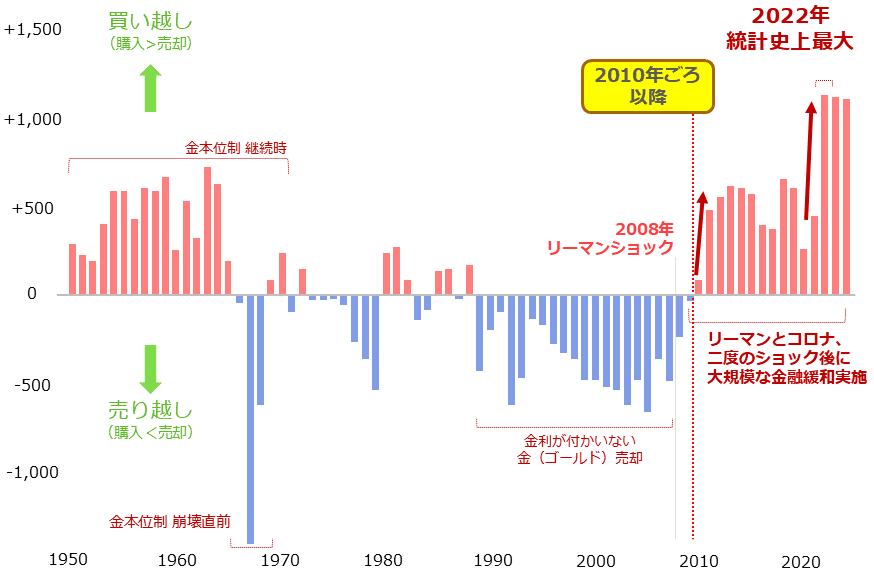

(モズラーが、FRBは金利を上げることでフォワード価格を押し上げ、「価格の期間構造」を変え、インフレーションの定義を変えてしまっていると述べたのに対し、)つまり、金利が上がったり、「価格の期間構造」が傾斜を増す限り、長期的に金(ゴールド)の価格が上がるっていう期待(expectation)があるってコト!?

ウォーレン・モズラー:

私なら影響(influence)があると答えるね。

それに中央銀行って世界の金の35%を保有してるわけでしょ。

もし彼らが「売る」と決めたら、フォワード(先渡)価格がいくらだろうと金の価格は下落する。

そういう意味で、相対値の変動には(金利以外にも)色々な要因がある。

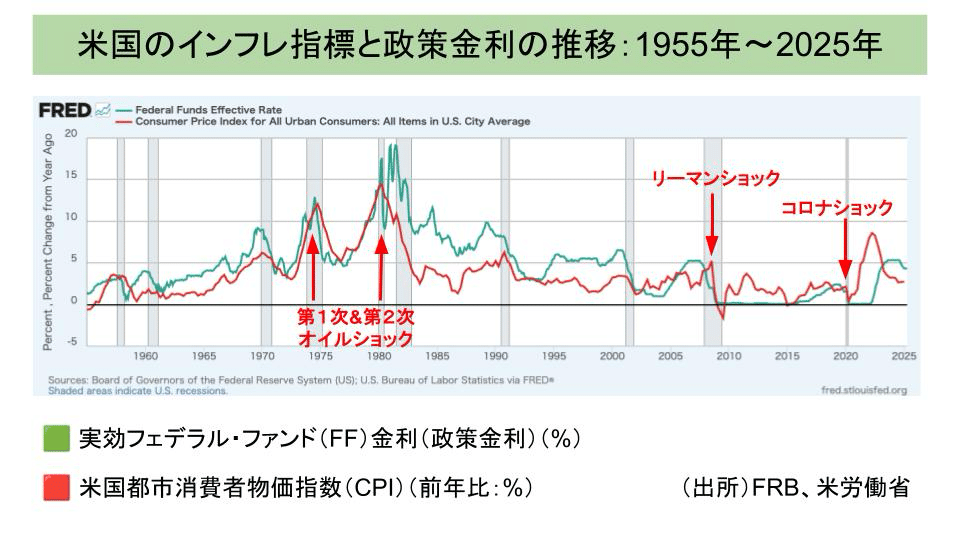

けどね、過去50年以上の動きを見ると、「インフレ指標」がフェデラル・ファンド金利(政策金利)に向かってまるで重力のように引き寄せられていく(gravitate)傾向ってのがあるんだよ。

途中でオイルショックとか何かのきっかけで軌道が「リセット」されるんだけど、そのたびにまた、「インフレ指標」が軌道を曲げて政策金利の水準へと近づいていくっていう現象が何度も何度も起きてるのさ。

離れたなと思ったら、また収束していくんだ。

だから思うんだ、「そこには何かある」ってね。

自分は検証するだけのリソースは持ち合わせていなけど。

アダム・バトラー:

でも、今の通貨制度(変動為替)で実際の「インフレ率」を定量的に掴もうとするなら、それが一番マシな手段ってことだよね。

ウォーレン・モズラー:

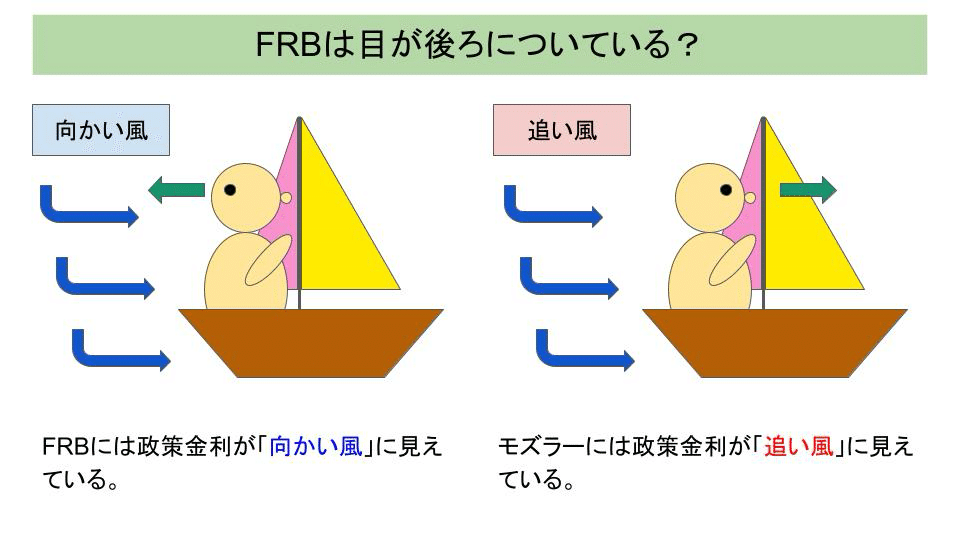

そう、政策金利ってのはいわば「帆船の背中をそっと押す風」みたいなものでね。それに逆らおうとしてるけど。

で、その原因の一部は、利払いのすべてが「赤字支出」だからだとわかった。

政府が利払いを「赤字支出」でやるのと、利払いを「賄う」ために増税するのとでは全然話が違う。

そりゃ均衡予算になるまで税を取るなら経済全体が崩壊しかねないけど、他方で増税せずにそのまま赤字支出で金利を支払うなら、まるで「株の配当」をバラまくようなものでしょ。

もしくは「5%の株式分割」ってやつと同じだね。

配当を配って株価が暴落すると思う?

政府は1.2兆ドルの「給付金」を配っている

[01:02:05]

アダム・バトラー:

米国債の保有者も、ある意味では「政府の代理人(エージェント)」って言えるのかな?

ウォーレン・モズラー:

うーんそんな風に分類したことはないな。

国債の保有者が実際にその利息で支出し始めた段階ならそう言えるかもしれないけど、そこまで分析を広げる目的があればの話だね。

国債を持ってるってだけで特に何かしてるわけでないなら、そこまで一般化して言えるかはわからない。

FRBに準備預金があってボーッと座ってるだけの場合も何もしてないわけだし、「政府の代理人」として振舞っちゃいない。

国債を買ったとしても、単に持ってる連邦債務(米国債)のデュレーションを変えただけだ。(訳註:デュレーションには「債券投資における元本の平均回収期間」と、「金利変動による債券価格の感応度」という二つの意味がある。参照。)

アダム・バトラー:

でもさ、民間部門が国債から得ている(金利)収入が支出に回される限りにおいては…

ウォーレン・モズラー:

まあそういう意味では彼らも「政府の代理人」ってことになる。

FRBからドルを手にしてるわけだからね。

もっとも、何も売っちゃいない相手にFRBがドルを支払う筋合いなんてないんだけど。

ともかく支出に回す限りは、彼らも「政府の代理人」になる。

アダム・バトラー:

それって、コロナのときに政府とFRBがみんなの口座に直接振り込んだ、あの時と同じようなことだよね?

ウォーレン・モズラー:

うん、まさにそれと同じだよ。

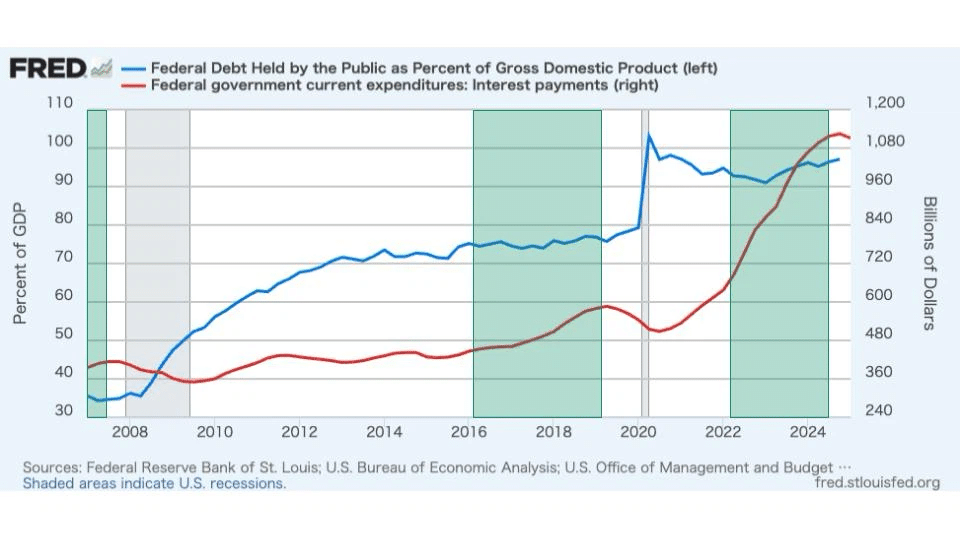

今の利払いは、言うなれば「1.2兆ドルの給付金」なのさ。

でも面白いのはね、その給付金がすでにマネーを持ってる主体だけが対象で、しかもその持っている額に比例して支払われたってことなんだ。

つまり、「インフレと戦うために、今年もまた1.2兆ドルをすでにマネーを持ってる人たちに、その持ってる額に比例して配ろう」ってこと。

そんな法案に賛成票を投じる議会が存在するなんて、どうかしてると思わない?

ここまで露骨に逆進的でバカげた政策ってある?(笑)

同じ政策でもそういう風に説明されればさ、それを聞いて理解した上でそれでも賛成票を入れられる人間なんて、まずいないと思うよ。

でもそんなバカげたことをずっとやってきたってのが実情なわけさ。

「自分たちが何をしてるのか分かっててやってるのか?」って言ってたけど、ホントにこれ以上逆進的な政策ってないんだよ。

イーロン・マスクやドナルド・トランプが上位の所得層をさらに助けようとしてるなら、もう十分過ぎるほどやってるよ。

マネーは「動いて」いない

[01:04:20]

アダム・バトラー:

そこが問題の核心のひとつだよね。

年間1.2兆ドルが資産保有者、国債保有者にバラまかれてるわけで、

もし利率をリセットするなり、政府の資金調達構造を見直すなりしたら、

その1.2兆ドルを橋の建設や看護師の雇用とかに使えるんじゃないか?

ウォーレン・モズラー:

うん、まずできるのは「利払いを止める」ことだよね。

それだけでも分配の側面は止められる。

もちろんそれをやると、財政赤字が(すぐにではないにせよ)対 GDP比で1〜2%まで減少するかもしれない。

けど、経済に余剰(スラック)が生まれて浮いたリソースは、財政支出を通じてもっと有意義で社会に役立つ使い道に振り向けることができるはずだよね。

たぶん、ほとんど誰の目から見ても、1.2兆ドルのもっとマシな使い道なんて、いくらでもあるってことになるよね。

とはいえ、支出するのに(事前に)そのマネーが必要ってわけでもないんだ。

面白いもので、よく人は「マネーが動く」とか「このマネーであれができる」なんて言い方をするけど、実際のところ、マネーってのは単なるデビット(数字を減らすこと)とクレジット(数字を増やすこと)にすぎない。

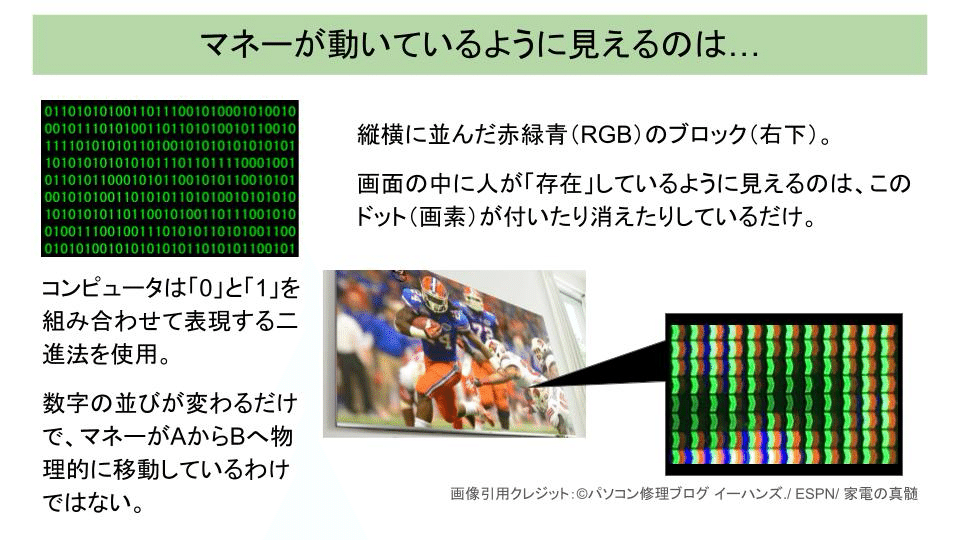

今は情報の時代だし、結局のところ「マネー」というのは、コンピュータ画面の上で「ドット(点)」が光ったり消えたりしてるだけなんだ。

もしくは「0」と「1」の信号が並んでるだけと言ってもいい。

将来的に量子コンピュータが出てくるとしても、少なくとも今は、すべては「0」と「1」でできてる。

たとえば、テレビでフットボールの試合を見てるとするよね。

選手たちが画面の上を動き回ってるように見える。

でも実際、画面上では何も「動いて」ないんだ。

間近で見れば、ただ画面の「ドット(画素)」が光ったり消えたりしてるだけで、それがあたかも人が走ってるように見えるってこと。

ドットそのものは動かない。

勘定の取引も数字が上がったり下がったりするだけだ。

しかも、その「ドット」ってのは、前の「ドット」のエネルギーをもらわないと次の「ドット」が光らないってわけじゃないでしょ。

もしそうなら選手が画面の上を動けなくなっちゃうよ(笑)

アダム・バトラー:

ハハハ、確かに(笑)

「スコアキーパー」はただ加点するだけだ

[01:06:15]

ウォーレン・モズラー

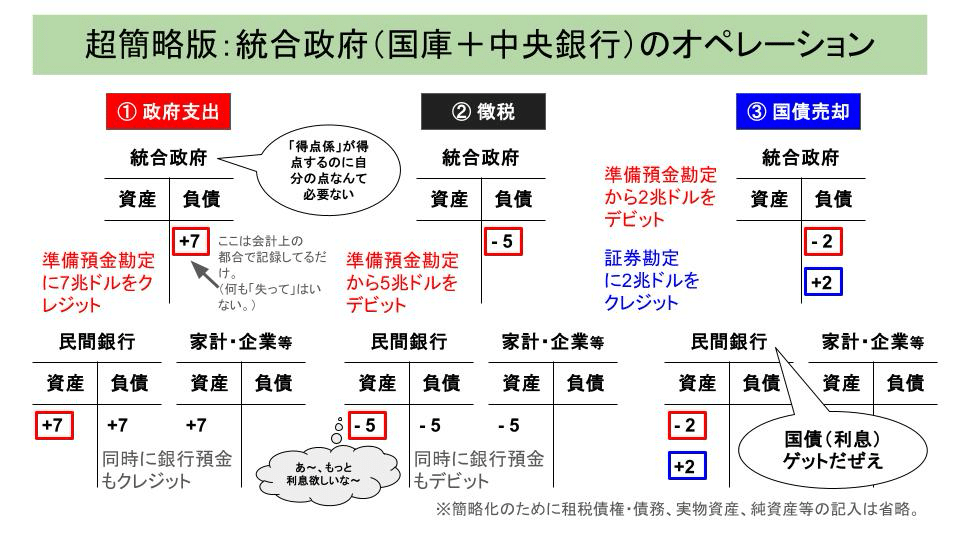

スコアキーパー(得点係)ってのは、得点を与えるのに「収入(自分の点)」なんて必要ないんだよ。

ただ相手の勘定に「クレジット(加点)」するだけ。

自分の勘定を「デビット(減点)」するのは、単に会計上の都合さ。

「アカウンティング(会計)」は、あくまで取引の記録を残すための作業だ。

取引を記録するために帳簿に仕訳を書き込むのであって、別に(クレジットに必要な点が)デビットした勘定から出てきたわけじゃない。

相手の勘定にクレジットするのもただの帳簿上の記録。

その日の出来事の記録を残してるだけ。

(政府支出)

・たとえば、政府が7兆ドルを支出するとしよう。政府は、全国の商業銀行(民間銀行)の準備預金勘定に合計7兆ドルをクレジット(加点)する。これは政府から主にその銀行の顧客(家計・企業等)への支払いのためだ。

(徴税)

・その後、政府がその準備預金勘定から合計5兆ドルをデビット(減点)すると税が支払われる。これも主に顧客から(政府へ)の支払いになる。

(国債発行)

・残りの2兆ドルは、たいていは準備預金勘定から証券勘定にシフトするって判断がされる。つまり、その2兆ドルが最終的に財務省証券(国債)として運用される。

で、形式上、合計36兆ドルの内訳はキャッシュ、準備預金、財務省証券(国債)のいずれかになってる。

この3つはすべてFRB(米連邦準備理事会)の負債という扱いになる。

なぜならFRBがこの3つの構成比をコントロールしているからだ。

もっとも、コントロールするといっても、FRBは基本的に経済の必要に応じて、受動的にその構成を調整しているに過ぎない。

それがFRBが言うところの「オペレーション要因の相殺(offsetting operating factors)」ってやつさ。

実物のコンプライアンス・コストを考えよう

ウォーレン・モズラー:

金利ターゲットをゼロに保つには、ただ超過準備を保ったまま、資金需要に応じられるようにしておけばいいって話なんだ。

いちばんシンプルなのはこうだよ:

・銀行間取引もいらない。

・国債もいらない。

国債のトレーダーたちも全部解散して、ガンを治す研究でもして、もっと社会の役に立つことをしてほしい(笑)

今の政策にかかってる実物のコンプライアンス・コスト(制度維持のための実物資源の浪費)を考えてみなよ。

いったいどれだけ多くの人が、莫大な給料のために「穴を掘っては埋める」ような仕事をやってると思う?

それがどれだけ大変な仕事だろうと、そんなのは本来やらなくたっていいことなんだ。

私の見立てだと、GDPのうち25〜30%相当が実物コンプライアンス・コストとして失われてる。

つまり、人々の時間が本来もっと有意義なことに使えたはずなのに、って話さ。

で、その時間がもし、例えば公教育、公衆衛生や公共交通に使われてたら?

それだけで所得の最下層にいる人たちの生活水準が爆上がりするでしょ。

所得の最上層の人たちはすでに教育、健康、交通へのアクセスがあるから変わらないけど、実物コンプライアンス・コストを浪費さえしなければ、それだけで所得下位50%の実質生活水準を最大で50%引き上げることが可能な状況にある、ってことなんだ。

誰かから何かを取り上げる必要なんてない。

これまで「穴を掘っては埋める」ような仕事をしてた人たちが、誰かの役に立つことをし始めるだけでいいんだ。

でもそれが実現する気配はない。

むしろ、良くなるどころか、状況はどんどん悪くなってる。

アダム・バトラー:

ただ、規制やコンプライアンスがあるのも、一部の悪いプレイヤーがいるからだよね。

ウォーレン・モズラー:

それは銀行規制が必要になる場合だけど、そもそも銀行が金融資産を担保にして融資する必要なんてないし、そのための規制も要らないわけさ。

「ゼロ金利」が格差を拡大した?

[01:09:39]

リチャード・レーターマン:

でも今の制度の枠組みで考えると、そこがどうしても引っかかるんだよね。

あなたが提案する政策のいくつかを、仮に今そのまま実行したら、このシステム自体が崩壊してしまうんじゃないかって。

ウォーレン・モズラー:

ちょっと待ってくれよ。

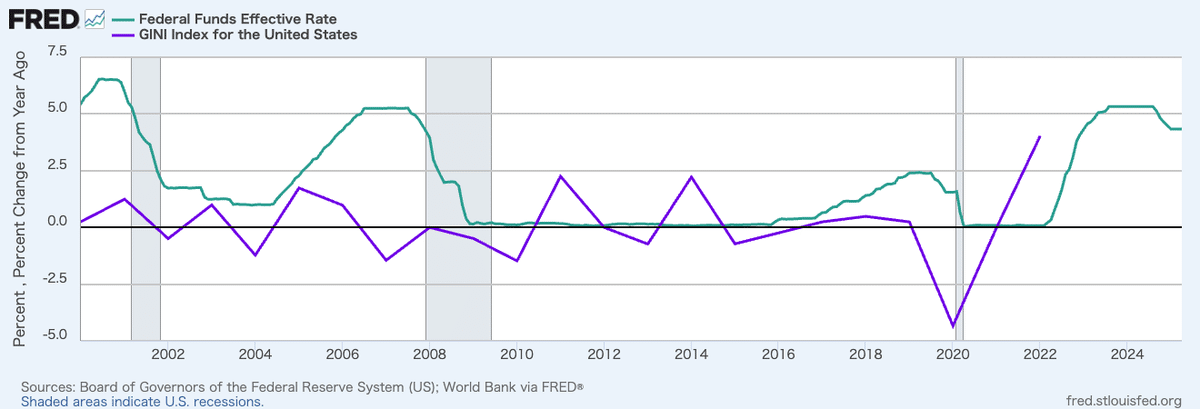

たとえば「ゼロ金利政策(ZIRP)」は10年もやったけど、何も壊れなかったじゃん。

もうやめちゃったけど、少なくともゼロ金利政策をやってた間は、すでに所得分配の数値、たとえばジニ係数とかが変わり始めてたし。

ゼロ金利政策下で格差の指標はちょっとずつだけど緩和に向かってたんだよ。

リチャード・レーターマン:

ええっ、ゼロ金利政策って、かえって格差を縮めるどころか広げたんじゃないの?

ウォーレン・モズラー:

いやそんなことないって。

ちゃんと数字見た方がいい。

「ゼロ金利のせいで格差が拡大した」なんてのはただの「物語(ナラティブ)」だよ。

🟪米国ジニ指数(GINI Index)(前年比:%)

少なくともゼロ金利期にジニ指数の変動が連動しているようには見えない(出典)

たしかに資産価格は上がったけど、日本なんか30年間ゼロ金利やっても、資産価格に問題(バブルなど)なかったでしょ。

それに資産価格が上がったのには別の理由がある。

住宅市場の背後には金利以外の何かがある

[01:10:32]

アダム・バトラー:

じゃあ、西側の民主主義諸国と日本で、何が違ったと思う?

私もリチャードと同じで、投資家としての経験から「超低金利は資産バブルを加速させる」ってのが大方の意見なんだよね。

特に不動産なんかは分かりやすくて、IMFも最近、不動産価格が金利に対してどれだけ反応しやすいかっていう点について、かなり説得力ある分析を出していたよね。

でも、それ以外の分野では、その関係がそこまで明確じゃない気がしてる。

なんで実際にはそうなってないんだろう?

ウォーレン・モズラー:

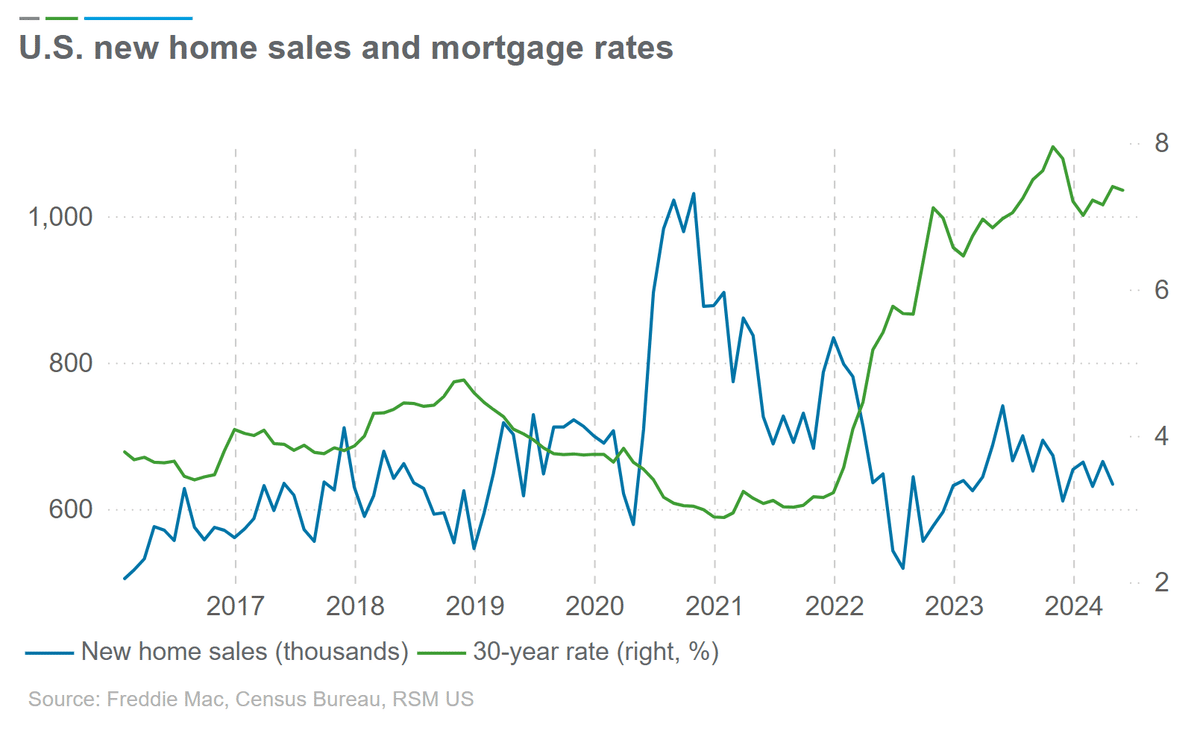

まずは25年くらい前の話から始めるけど、オーストラリアで不動産業をやってる知人と話してたんだ。たぶん1990年代の終わり頃かな。

それで、「不動産市場はどう?」って聞いたら、「今はけっこう堅調だよ。ただ住宅ローン金利が17.5%でね、もし18%まで上がったら市場は崩壊すると思う」って言うんだ。

「なるほど、ありがとう」と言って、次に日本の知り合いに電話したんだ。

「不動産市場はどう?」って聞いたら、「いや、まだかなり冷えてる。いま金利は3.5%だけど、もし3%まで下げたらもっと冷え込むと思う」と返ってきた。

でもね、1970年代後半には15%の住宅ローン金利でも、今よりずっと活発な住宅市場だったんだ。とくに1人あたりのデータで見ると顕著だよ。

私がキャリアを始めた1973年、S&L(貯蓄貸付組合)にいたときは、住宅着工件数が年間260万戸もあった。

そのときの住宅ローン金利は8%、そして人口はたった2億人だった。

今は人口3億4000万人なのに、住宅着工が200万戸になっただけで「バブルだ、持続不可能だ」と言われるんだ。しかも金利は当時よりずっと低い。

つまり何が言いたいかっていうと、金利が短期的に、あるいは一部の人にとっては影響を及ぼすこともある。でも根本的に、金利は住宅市場を動かしてる主因じゃないと私は思ってるんだ。

住宅着工件数との比較データは見つからなかったが、新居販売件数については金利要因のみで増減しているようには見えない。

なぜ「生存ギリギリ」まで追いやられるのか

[01:12:34]

リチャード・レーターマン:

不動産価格と中間所得の関係ってどう考えたらいいんだろう?

不動産(家)なんて今や普通の市民には全く手が届かなくなってる。

この状況をどう説明する?

ウォーレン・モズラー:

その話はね、1980年代に始まったんだ。

主流派経済学にも「金利を上げればインフレになる」って原則は昔からあって、(この時に台頭した)ニューケインジアンのモデルの中にだって組み込まれていた。

ところが2、3年前にポール・クルーグマンに聞いたら、「自分はそんなこと言ってない。利上げは確かに経済を減速させると思ってる」って返してきた。

まだ利上げが崩壊を招くって予想してたんだねえ。

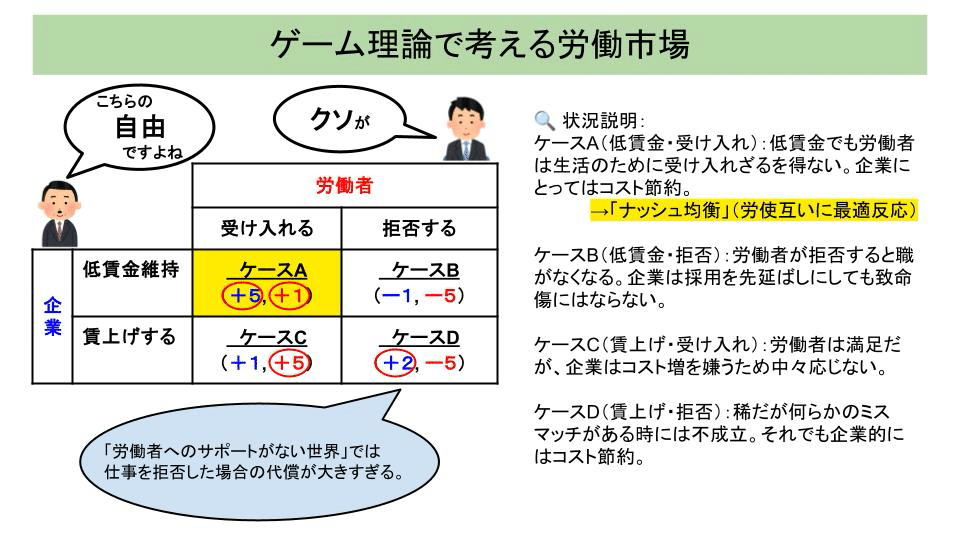

で、例えば「ゲーム理論」ってのがあるよね?

労働市場って権力の格差がすごいんだよ。

労働者は食っていくために働かなきゃいけない。

他の人が全員働いていたって、自分が雇われなきゃ意味がない。

ミクロな視点では、個人にとって他人の雇用状況が交渉力の向上を反映するわけじゃない。

一方で、企業のほうは気が向いたときにだけ雇う。

「今週は雇うのやめとこうか」と思えば、それで済む。

資本収益率(ROE)が魅力的じゃなきゃ雇用しない。

もちろん、どうしても人を雇わなきゃいけないタイミングってのもあるけど、全体として見れば、これはもうとんでもない権力の格差なんだよ。

だから、初歩的なゲーム理論で考えると、実質賃金は生存ギリギリなレベルに留まるってのがオチさ。社会によってそのレベルに多少の差はあれどね。

で、そうならないためには、労働側に何らかのサポートが必要なんだ。

1980年代初頭までは、労働組合がその役割を果たしてた。

まあ醜いやり方ではあったけど、それでも大多数の人々を守っていたのは確かだ。

問題はその恩恵にもあからさまな格差があったことさ。

しかも労組の腐敗具合ったら酷い有り様だったし。

なんでああなるのか本当に謎なんだけど、それが現実ってわけ。

別に、労働組合そのものに反対してるわけじゃないよ。

でも、ああいう腐敗が起きてしまったことについては、自分は否定的にならざるを得ないな。

労働者はレバレッジを失った

[01:15:01]

ウォーレン・モズラー:

ともかく労働者の支えってのは昔は確かに存在してた。

でも1980年代以降、いろんなことが崩れ始めたんだ。

国際競争の時代に入って、レーガン大統領は労組を潰しにかかったし、その他諸々の要因もあったしね。

それ以前は、みんなが信じてた仕組みがあった。

たとえば自動車メーカーが団結してて、労組が1社をストライキで押し切ると、その会社は生産性に見合った賃上げに合意する。

他の会社もそれに倣って賃上げする。

それがビジネスにとっても「最も抵抗が少ない道(path of least resistance)」だったんだ。

企業ってのは基本的に儲けたいわけだから、それは間違いない。

でも、海外との競争が激しくなってからは、そうはいかなくなった。

労働側に力があったのは、ひとえに企業側に力があったからさ。

企業が価格決定力(pricing power)を失えば、労働者だって力を行使しようがない。

企業は「儲からないから工場閉めるわ」で終わり。

(企業の力って支点がなきゃ)労働者のレバレッジ(てこの力)も一緒に消えてしまう。

案の定、生産性のラインと賃金のラインが乖離するところで、企業と労働のラインも見事に乖離していったってわけ。

だから(家も買えない所得低迷の)一因はその乖離にある。

昔は工場とかスーパーで平均的な職に就いてる夫がひとり働けば、十分妻を養えてた。車も2台持ってて、テレビもあって、子どももちゃんとした服着て、お腹を減らすこともなく、学校にも通って、大学にも行けた。

でも今じゃ、夫婦共働きでもカツカツだ。

表面的な部分だけでも生活水準の低下は見て取れる。

同じ暮らしをするのに、今は二人が働かないといけないんだから、「生活水準は50%落ちた」と言っても過言じゃない。

それに不安やストレスが昔よりずっと強くなって、そのせいで精神薬の処方も爆増してるよね。

一方で、例えばインターネットの奇跡とか言われてるけど、GoogleやFacebookみたいな企業の正体って要は「広告代理店」だよ。

マディソン・アベニュー(米広告業界の象徴)をデジタルに置き換えただけ。

膨大なエネルギーとデータセンター、それからAIも使ってるけど、結局やってるのは「広告を売る」こと。

広告こそが今のシステムを動かしてる。

面白いもんで、もし仮に「ネット広告を全面禁止」したら、エネルギー消費もガクッと下がるはずだよ。

温室効果ガスの排出量なんて100年先の目標をいきなり達成しちゃうかもしれないよ。

失うもの?

いなくなるのは「あれこれ売りつけようとする連中」だけさ(笑)

0 件のコメント:

コメントを投稿