【神動画】モズラーと読み解くMMT(2025年「1月18日)パート3/5

本当に無邪気(innocent)なのか?わかっててウソ(fraud)を言い続けてるのか?

正直なところ、「無邪気だ」って言う方が侮辱になるかもね。

どうもこんちはー。

モズラーがMMTと経済について喋りまくるシリーズの続きです。

パート3では、「インフレーション」と「金利」についてモズラー独特の洞察がカルピスの原液みたいな濃さで語られる部分をご紹介。

モズラーが「インフレーション」について語るときに「academically(学問的)」って言葉がしきりに出てくる。

投資家(実務家)であるモズラーからすると、経済学のやってるインフレ議論ってどこが「学問」なんだよって印象なのかもしれない。

"FRBが金利を弄るたびに自分たちで「インフレーション」の「学問」的定義を変えちゃってるじゃん、何億ドルも使って「学問」やってる人間を雇っておきながら肝心なことが検証できてないじゃん"とかなり皮肉を言ってる感じ。

(英語で実際の動画を見たい人はこちらのリンクから。見出しや太字、画像などは訳者が付したもの。)

シリーズリンク:パート1、パート2、パート3、パート4、パート5

無邪気な/ウソ

[00:45:07]

アダム・バトラー:

ちょっと話を戻すけど、量的緩和(QE)に関連して。

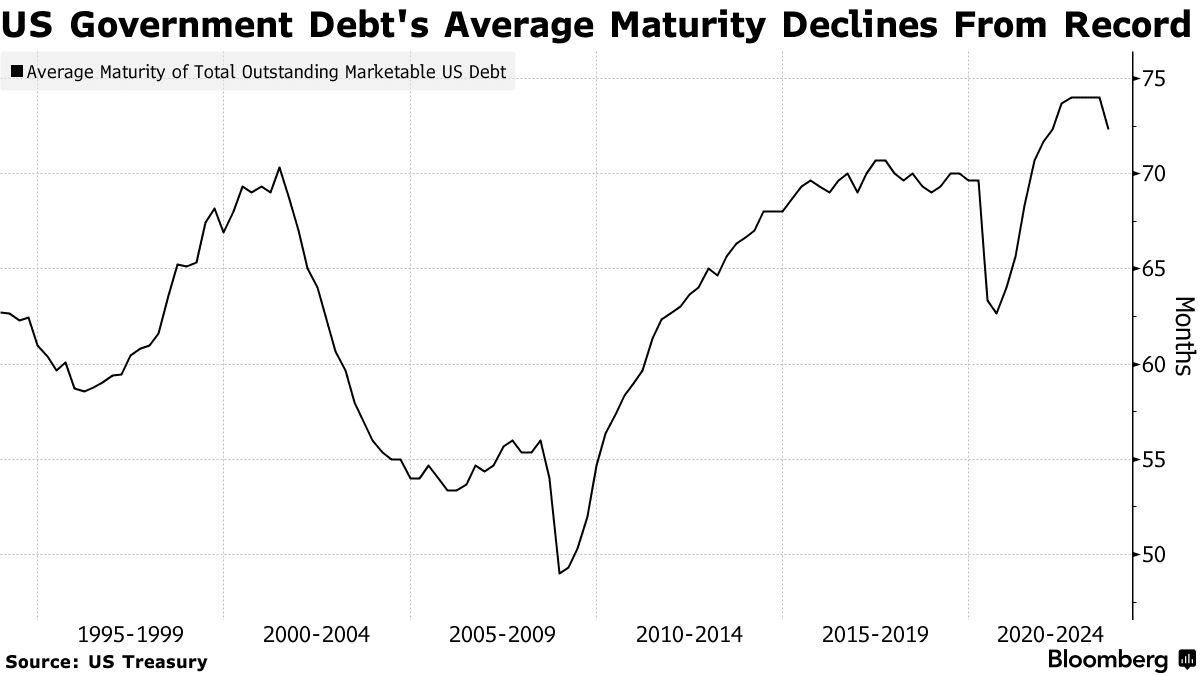

ジャネット・イエレン財務長官(在任期間:2021年1月〜2025年1月)って、ここ最近、ゆっくりだけど確実に国債発行のデュレーション(満期までの期間)を短くしていたよね?

あれって、彼女自身、あるいは彼女の政策ブレーンたちが、君(モズラー)がこの何十年も主張してきた考え方を、少しずつ受け入れ始めてるってことなのかな?

つまり、そういう方向性が動機になってるのかって…。

ウォーレン・モズラー:

うーん、それについて言うならね、こういうことだ。

イエレンたちに「ゼロ金利政策(ZIRP)」へと進めるマスタープランみたいなものが、ほんとにあるのかどうか、って話になる。

つまり、「(ゼロ金利に以降した際に)デュレーションをたくさん抱え込んだままはイヤだ」って考えてるかもしれない。

それが、いまパウエル議長がやってることの裏にあるのかもな。

つまりね、パウエル自身、

「金利を下げればインフレは下がる」

っていうのが実は正しいことに気付いたのかもしれない。

でも自分がこれまで逆に考えていた、間違ってたなんて言いたくないだろ?

だから、「インフレ指標が下がった」とか、いろんな言い訳をして金利を下げ続け、最終的にはゼロ金利まで持っていくつもりなのかもしれないね。

まあ本当にそんな裏シナリオがあるのかって言われれば、外れ値(outside chance)みたいな確率ならあるかもね。

ぶっちゃけ私がこれまで実際に出会ってきた政府高官の人たち(そんなに多くはないけど)ーー彼らのレベルを見る限り、そんな壮大な秘密や計画を黙って実行できると期待するのは買い被りがすぎると思うよ。

私自身、別に政府内部のインサイダーってわけじゃないけど、連中の「自信のなさ」っぷりには、会う度にガッカリさせられてきたからね。

それにさ、

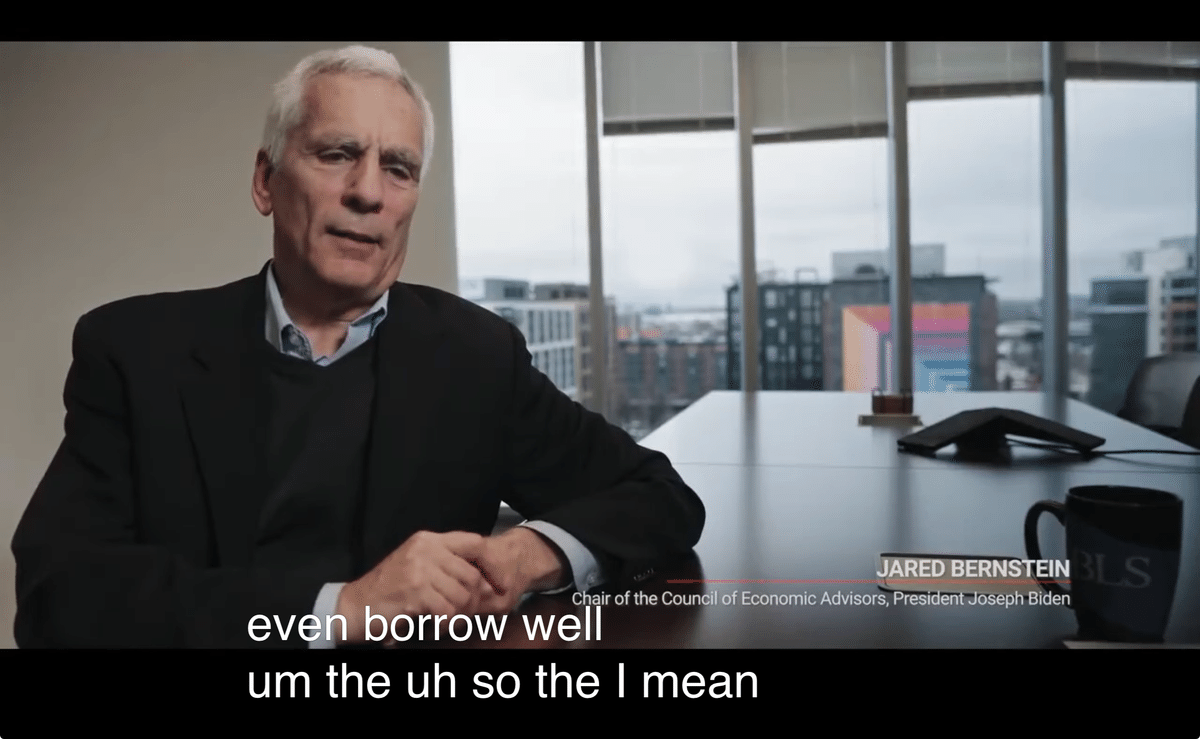

最近出たドキュメンタリー『Finding the Money』に出てきたジャレッド・バーンスタイン(バイデン政権当時の米大統領経済諮問委員会(CEA)委員長)の切り抜き動画、見たことある?

「なんで政府はマネーを刷ってるのに借入をするのか」って聞かれて、

バーンスタインがめちゃくちゃしどろもどろになって、1分半ぐらいグダグダ言って、結局まともに答えられないやつ(笑)

ジャレッド・バーンスタイン:

アメリカ政府が破産することはないんです。だって自国通貨を刷れるから。

(ステファニー・ケルトン:じゃあ当然こう聞きたくなりますよね。『自分たちで刷ってる通貨で、なんでわざわざ借入するの?』って。誰か立ち上がってこう言ってほしいんです。『そもそも自分の通貨で借入する意味あるの?』って。)

インタビュアー:

あなたがおっしゃるようにドルは政府が刷ってるなら、そもそもなんで政府は借入なんかしてるんですか?

バーンスタイン:

あ、えーと……その、えー……まあ、つまり、ほら、こういうのって……その、MMTの言葉とか概念って、ちょっとややこしくてですね……つまり政府がお金を刷ってるのは確かにその通りで、そのお金を、うーんと、国債を売って貸すっていうか、うーん、それで合ってるのかな。政府は、政府は、えー……政府は、そう、政府は、政府は、えっと、つまり、国債を売ってですね、人々がその国債を買って、それで政府にお金を貸してるっていう、そういうことなんだと思うんですよ、だから……。

これは何度もね、何度も、少なくとも私が聞くかぎり、その……MMTの言葉とか概念って、なんていうか、やたらとややこしいことが多くて……。でも、政府が金を刷ってるってのは間違いなくて、それでその金を使って……えーっと……その……まあそう、ちょっとあまりうまく話せない、私は、私にはよくわからないっていうか……MMTの人たちが何を言ってるのかよくわかんないっていうか……。

だって、政府が金を刷ってるのは明らかだし、それをずっとやってるわけで、それに借金もしてるのは確かなんですよ。だって、そうじゃなきゃ、いま話題になってる「債務が〜」とか「赤字が〜」って議論そのものがないわけですから。だから、そこに何か混乱があるとは思えないんですよ。

アダム・バトラー:

…いや、それは見てないな…

ウォーレン・モズラー:

恥ずかしい話だけど、でもその程度の人たちなんだ。知らないだけなんだよ。

だから私は自分の本に『Innocent Frauds(無邪気なウソ)』ってタイトルを付けたんだ。

本当に無邪気(innocent)なのか?わかっててウソ(fraud)を言い続けてるのか?

正直なところ、「無邪気だ」って言う方が侮辱になるかもね。

だって本当に理解してないんだから。

もちろん中にはちゃんと分かってる人もいるかもしれないけど、

実際のところはどうかな。

クルーグマンですら認めていたこと

[00:47:38]

リチャード・レーターマン:

ところで、ちょっと戻るけど――

さっき「金利を下げれば、インフレを抑えるのに役立つ」って言ってたよね?

それって、大学で習ったことと真逆なんだけど!

もちろん、僕が教わったことが全部間違ってた可能性もあるけど(笑)、めちゃくちゃ興味深いんだ。

よかったら、もうちょっとその考え方を説明してもらえるかな?

今まで聞いた中でも特に議論を呼びそうに思えたから、できるだけオープンマインドで聞きたいと思ってるけど、正直、今の僕にはまだピンと来てないんだ。

ウォーレン・モズラー:

まずね、この話はそんなに最近になって思いついたわけじゃないんだよ。

仕事のパートナーとこの話をしてたのは、まだ1980年代のことだ。

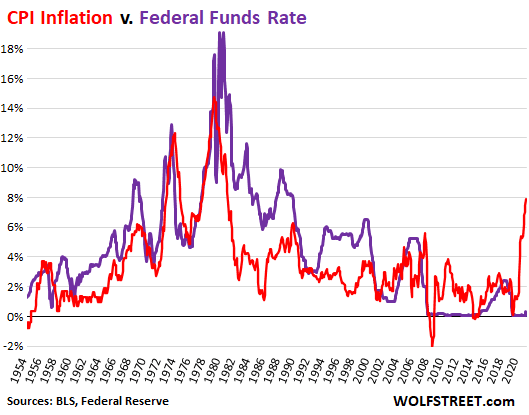

当時は債券取引をやってて、アラン・グリーンスパン議長(当時)とかFRB(米連邦準備理事会)の人たちがフェデラル・ファンド(FF)金利(政策金利)を上げるたびに、「お、これでインフレが上がるぞ」って言ってたんだよ。

グリーンスパンがインフレの悪化を引き起こしてた張本人だってのに、そのあとで「自分の予測が当たった」と手柄にしちゃうんだ。

だから最近言い出した話じゃなくて、もうずっと前から言ってるんだよ。

ポール・クルーグマンとも6年ほど前に話したことがある。

あのときクルーグマンとステファニー・ケルトンが、

MMTとジョブ・ギャランティーについてブルームバーグの紙面上で論争してたんだ。

で、私(モズラー)はクルーグマンにこう言った。

「ジョブギャランティーとか財政赤字の何が問題なんだ?」と。

そしたらクルーグマンはこう言ったんだ。

「ジョブギャランティーで財政赤字が拡大したら、FRBが金利を引き上げてインフレを抑えるっていう手が使えなくなる。

なぜなら金利を上げれば、財務省の利払いも増えて(金利を受け取る人の収入も増えて)、その分さらに赤字支出が増えることになり、それ自体がインフレ要因になるからだ。だからFRBは利上げができなくなるんだ」と。

で私は言ったよ。「その通りだな、ポール。でもね、私はもうすでにその状態(利上げがインフレ要因になる状況)にあると思ってるんだ」ってね。

1980年代の初め、民間等が保有する米国債は対GDP比で35%くらいだったけど、私は当時から利上げがインフレ要因になる状況になってると言い始めてたんだ。だってその時からすでに起きていたことなんだから。

それでもクルーグマンは、「いや、今はまだそこまでじゃない。利上げにはまだインフレと戦うツールとして機能する余地はあるさ」って返してきたけどね。

で、そこで議論は終わった。お互いに完全に同意したとまではいかないけど、少なくともニューケインジアン・モデルにも(利上げがインフレ要因になるという)同じような理屈があることでは一致したんだ。

なぜFRBは予測を間違えるのか

ウォーレン・モズラー:

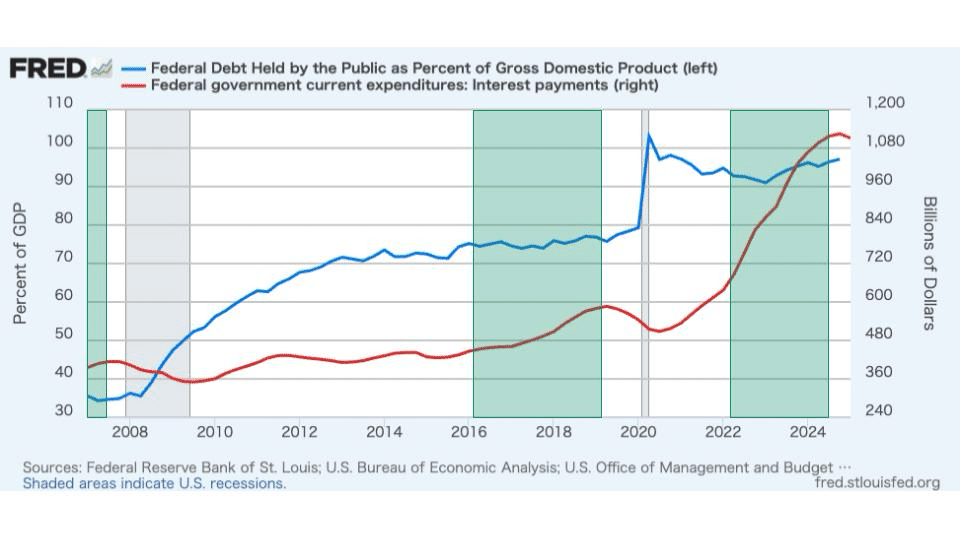

重要なのは、(利上げがインフレをかえって悪化させるほどに)対GDP比債務が大きいかどうかってことなんだ。

その後、新型コロナウイルスの流行で民間等が保有する米国債の対GDP比は100%以上まで一気に跳ね上がった。

35%の段階で利上げの影響があったなら、今の財政インパクトは当時の3倍くらいになってるはずでしょ。

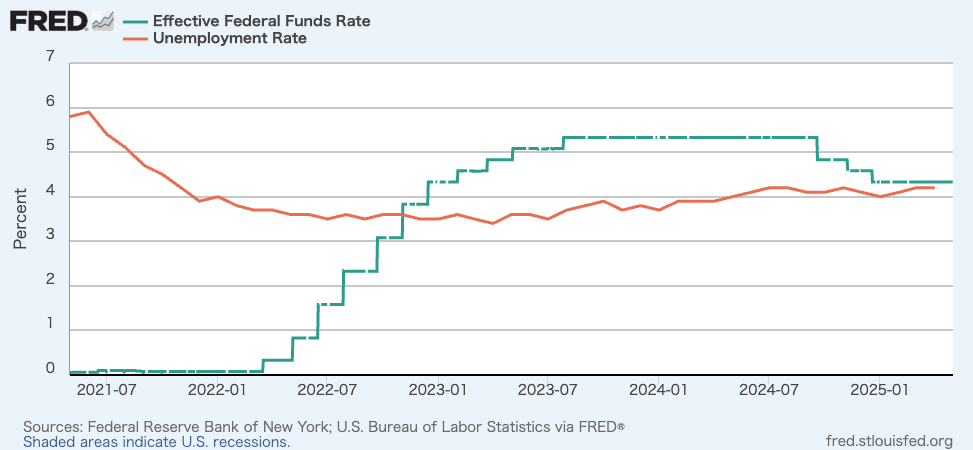

利上げ・高金利政策の期間は訳者が緑のゾーニングで示した。

2007年頃35%台の利払い費ピークが0.4兆ドルだったのに対し、2024年100%超えの利払い費ピークが1.1兆ドルと、確かに3倍ほどに膨れ上がっている。

で、FRBが利上げを始めたとき、

私は真っ先に「これは裏目に出る」って言ってたよ。

FRBが考えるような効果はないんだ。

実際、失業率は上がるどころか、むしろ下がったんだ。

だって(利払いによる)赤字支出が増えているんだから。

政府の赤字支出はGDPの5〜6%に達したし、そのうち3〜4%は金利上昇による利払いだった。

移民が急増して一時的に失業率が上がった時もあったけど、雇用はずっと増え続けていた。

で今でも失業率は4.2%くらいに落ち着いている。

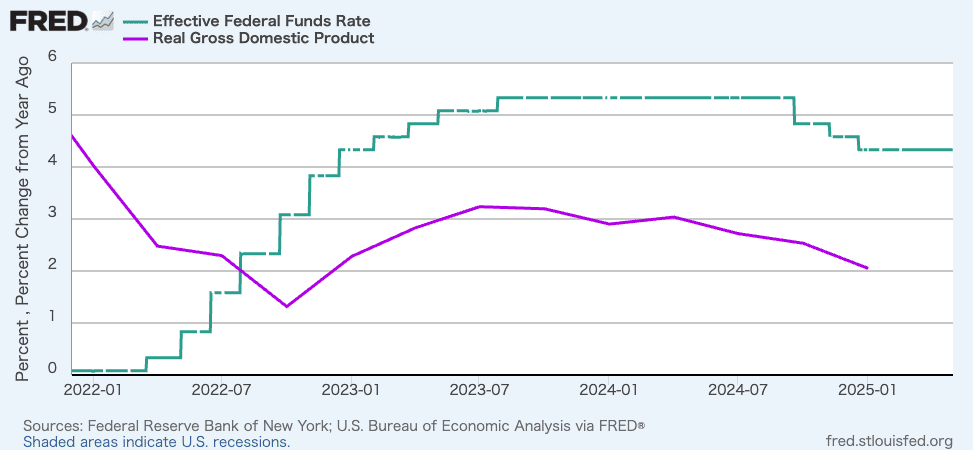

GDPもずっと堅調だったよ。

私は「好調なままだ」ってずっと言い続けてたし、実際にも3%前後の成長を維持していた。

他の人たちはみんな「横ばい」から「マイナス」予想だったけどね。

昔のFRBの経済予測を見てみるといい。

どれもみんな、「利子所得に対する支出性向はゼロ」っていう前提で予測してるんだよ。

中央銀行は、たとえば金利が上昇すれば、借り手の(赤字)支出は減るが、(利子収入が増える)貯蓄者(貸し手)の支出増加はそれに及ばないと想定している。逆に金利が下がれば、借り手の支出は増え、貯蓄者の支出減はそれに劣るとされる。よって、「金利の引き上げは緊縮的、引き下げは拡張的である」と結論づけられている。

FRBもニューケインジアンのモデルを使ってるんだから、(さっきのクルーグマンと)同じような前提に立てば、堅調な経済を予測するはずなんだよ。

もし他の支出みたいに利子収入も支出に結びつくと仮定してたら、GDPは大きく伸びるという予測になってたわけ。

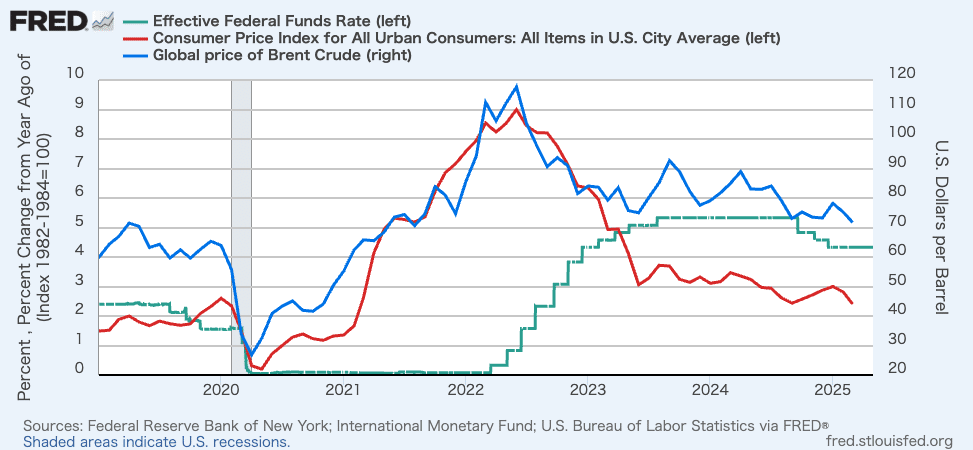

で、最近「インフレーション(inflation)」が下がったのは原油価格が下がったからだ。

あるいは「インフレーション指標(inflation indicators)」が下がった、かな。

それに供給ショックも和らいだ。

だけど、よく見ると、最近のコア・インフレーションは横ばいになってきて、むしろじわじわ上昇し始めてる。

そしてFF金利(政策金利)の水準に近づいてきた。

今、金利目標は5.25%じゃなくて、4.5%くらいになってるでしょ?

もし金利目標を下げれば、(インフレーションも)そのあたりで落ち着くと思うよ。

ただし、それも年単位、長期的な動きだけどね。日々の動きじゃない。

(1)CPIは、コロナのサプライショックとウクライナ戦争の原油価格高騰によって急上昇。

(2)CPIは、利上げを始めても上昇を続け、ボトルネック緩和と原油価格低下に伴い低下。

(3)FRBは政策金利を5%台で据え置いて以降は、CPIもコロナ前より高い3%前後で推移。

政府は「プライス・セッター」

[00:51:50]

アダム・バトラー:

さっきから「インフレ指標」と「インフレーション」そのものをきっちり区別しながら話してるよね。

ウォーレン・モズラー:

うんうん、そうそう。

アダム・バトラー:

じゃあ、「インフレ指標」を使わずに、

「インフレ」そのものを測る方法ってあるのかな?

ウォーレン・モズラー:

あるよ。

でも誰もそんな方法使ってないから、話しても無駄かもしれない(笑)

アダム・バトラー:

うん、でもどうやって測るのさ?

ウォーレン・モズラー:

まず私はね、「インフレーション」っていうものを、一貫した理論やモデルにちゃんと収まるような形で定義しようとしているんだ。

私ならこう考える。

ーー政府はドルを持ってる唯一の存在で、私たちは税を払うためにそのドルを必要としてる。

だから、政府は「プライス・セッター」(価格設定者)って発想になる。

これはモノポリー(独占経済)と同じ仕組みなんだ。

ミクロ経済学の入門で習うでしょ?

独占企業が価格をどう決めるかっていう、あれと同じ。めちゃくちゃシンプルだ。

で、私が見てる限り、現実の経済現象はすべてこの説明でちゃんと辻褄が合うんだ。

もちろん、そこには制度的な仕組みが何重にも絡み合っていて、表面上はすごくややこしく見える。

でもよく見れば、ちゃんとその本質が機能してるのがわかる。

そして、この説明だけが一貫して矛盾なく説明できるんだよ。

価格水準が変動していくのも、私に言わせれば、「一回限りの価格調整(one-time changes)」が積み重なっていく現象なんだ。

で、世間一般ではこれを「インフレーション」って呼んでるわけだけど――

私も仕方ないから、「インフレーション」って単語を使ってる。

そうしないと、誰にも話が通じないからな(笑)。

でもほんとは、私の感覚では、

「一回一回の価格調整が積み重なった結果、たとえば今は年率換算で3.5%くらいになってますね」

――みたいに言いたいわけ。

とはいえ、現実的には、

「インフレ指標が年率3.5%ペースで上昇してます」

って便宜上言うしかない。

数量説はどんな時に成り立つ?

[00:53:13]

アダム・バトラー:

じゃあさ、その「インフレ指標」ってのは、

最終的には実際のインフレ率と一致していくものなの?

それとも、永遠にズレたままなの?

ウォーレン・モズラー:

その質問に答えるには、まず「学問的に定義されるインフレーション率(rate of inflation)」ってのが何なのかを考えなきゃならない。

インフレーションはどこから生じるのか?

学問的には、インフレーション率とは「価格水準の継続的な上昇」を指す。

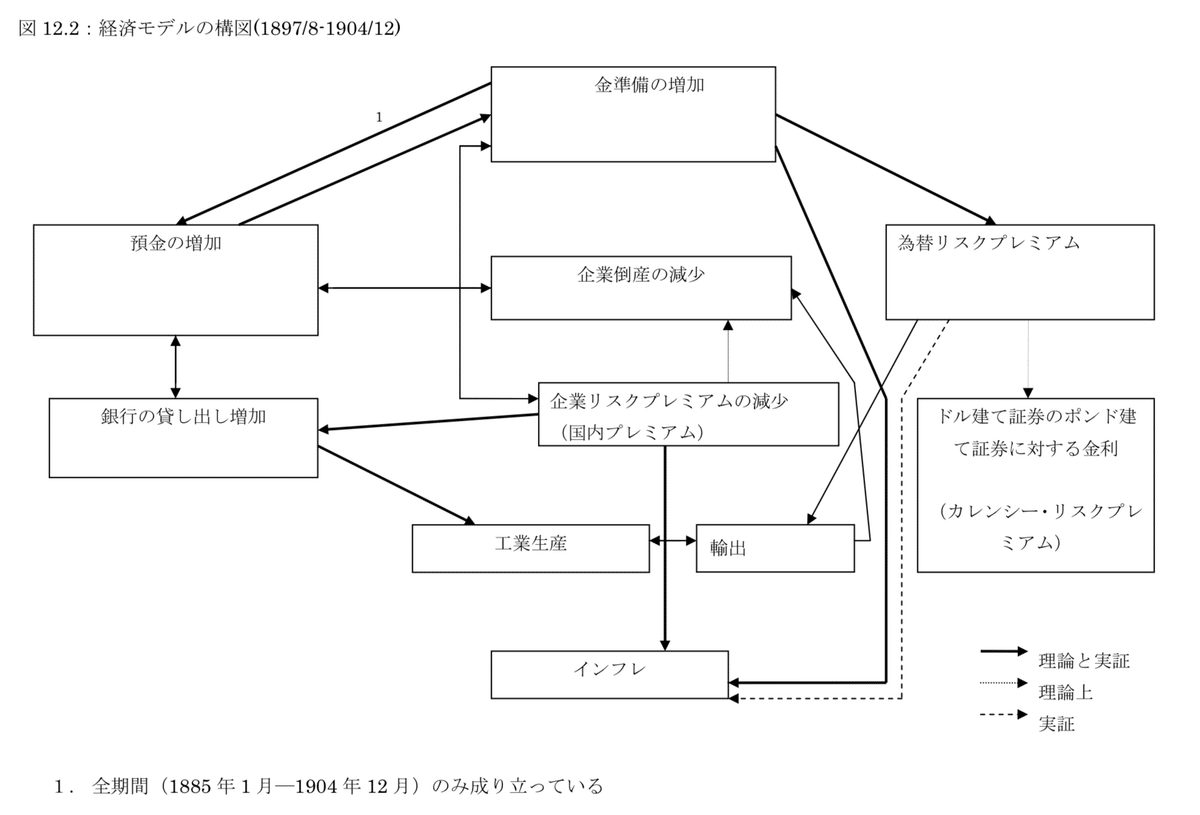

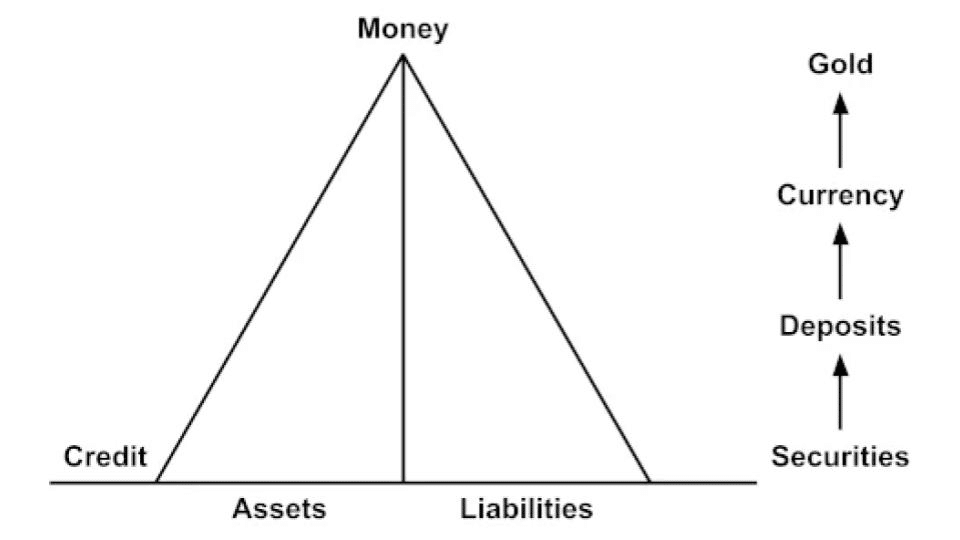

たとえば、(金本位制のような)固定為替相場の下では、金準備(ゴールド)の供給量が継続的に増加していくことを意味する。

金本位制におけるインフレーションは、(金供給の増加に伴う)連鎖的な反応(チェーン)として観測できるからだ。

ここでは、価格水準は金準備によって測定される。

サンフランシスコのゴールドラッシュのように金の供給が倍増すれば、政府がその金を買い上げてマネタイズし、支出することで、価格が上昇する。

これがインフレーションだ。

(ブレトン・ウッズ体制の時代では)金の相対値(平価)が1オンス35米ドルに固定されていた。

金の供給量が増えると、他のモノの価格に対して金の相対値は下がる(その他すべてのモノの価格は「連鎖的」に上昇する)。

これは供給/需要に基づく「数量説(quantity theory)」がバッチリ当てはまる状況だよ。

つまり、「数量説は金本位制のもとでは正しい」。

「数量説」が間違ってると言えるのは、私たちが今、変動為替相場(floating exchange rate)の世界にいるからだよ。

コンテクスト(文脈)が違うんだ。

インフレーションっていうのは、通貨が継続的に下落していくことなんだけど、それは、新たな金の供給が絶えず流入してくること、金の値を継続的に切り下げる(devalue)ことで引き起こされるんだ。

こうして、名目上であれ実質上であれ、相対値が変化していくこと、それこそが金本位制のもとでのインフレーションだった。

変動為替相場のケースとは意味が違うってこと。

文脈が変われば意味も変わる

ウォーレン・モズラー:

金本位制のときは、金利は市場の力で決まっていて、

一般的に右肩上がりの順イールドカーブ(利回り曲線)を描いていた。

(最初に説明したとおり)金本位制の場合は(金を引き出される)リスクが伴うからさ。

紙幣(キャッシュ)を持つか金(ゴールド)を持つかを選ぶとき、人々の選好には、「金利がもらえるなら紙幣を持ち続ける、もらえないならさっさと金に換える」というインセンティブが働くんだ。

金はリスクフリーの安全資産で、ピラミッド(ヒエラルキー)の頂点に位置していたからね。

変動相場制だと、政府信用(通貨)とその他の信用(ローンや社債など民間信用)を除けば、こうしたピラミッド構造は存在しないけど、金本位制の場合は「金(ゴールド)からどれだけ遠いか」でピラミッドが構成されていたんだ。

たとえば、ポケットに金貨を直接持っていれば一番金に近い。金を銀行の金庫に預ければ少し遠ざかり、政府発行の金兌換証書を持てばさらに遠ざかる。そして、30年国債ならもはや金からかなり遠いところにいる。

金を頂点として金地金→金兌換通貨→国債(証券)の順に金から遠ざかる。

だからイールドカーブは自然と右肩上がり(順イールド)になるし、金利は価格水準の継続的な変化率を示唆するものになっていた。その変化率は金の価格変動そのものだからだ。

金のフォワード(先渡)取引を見れば、その価格変動から、金が目減りしていくのかどうかを知ることができるんだ。

要するに、金のフォワード価格がそのまま「価格水準」を示しているってことさ。

それを変動相場制に置き換えると、「インフレーション=価格水準の継続的な変化」ってことになるが、その価格水準の動きは、金本位制の場合とは違う。

(金本位制の時代に)金鉱が発見された(金供給が増加した)ケースでは、金の価格が固定されている一方で全体の物価が上がることになる。つまり「インフレーション」だ。

でも今(変動相場のときに)金鉱が発見された場合は、金の価格は固定されてないから、金の価格が下がる。これは「デフレーション」だよね。

つまり、まったく同じ出来事、同じ相対値の変動でも、(金本位制のときは)「インフレーション」、(変動相場のときは)「デフレーション」という真逆の現象が起きるんだ。

文脈(コンテクスト)が変わるなら、同じ言葉(インフレーション)を使ってもきちんと意味を定義し直さないといけない。話をひっくり返さなきゃならいないんだ。

たとえば、金本位制の下(すなわち、金への兌換が保証された固定為替制度)で新たに金鉱が発見された場合、これはインフレを引き起こす要因となる。政府は、固定された名目価格でこの新たな金を買い上げ、それに対して新たな金兌換証書(兌換通貨)を発行して支払う。このようにして経済に流通する通貨が増加し、金の相対値が低下し、それが価格水準の上昇(インフレ)として現れる。

これに対して、変動相場制のもとで同じく金鉱が発見された場合、政府は金価格を固定していないため、金の価格が下落し、それはデフレ的現象として観測される。

「価格の期間構造」って?

ウォーレン・モズラー:

「インフレーション」ってのは「価格水準の継続的な変化」だ。

で、私はそれを「フォワード・プライシング(先渡価格の設定)」と見てる。

たとえば、金のスポット(現物)価格が2,600ドルだったとする。

ゼロ金利政策(たとえば日本)の場合なら、フォワード(先渡)価格も2,600ドルのままだ。この場合、金価格もフラット(変動なし)に推移することになる。

一方、アメリカの金利は4〜5%だから、おおよそで見ても金の先渡価格は毎年4〜5%ずつ上がるって話になる。

つまり金利の動きに応じて価格水準が変動してるってことだ。

アダム・バトラー:

他の資産のフォワード価格の付け方と比べて、金のフォワード価格って、すごく違った利率を反映してたりするの?

ウォーレン・モズラー:

そう見えることもあるだろうけど、リスク調整後で見れば実質的な差はないよ。

基本的にすべての資産は、米国債という安全資産の金利、つまりリスクフリー金利を基準に割り引いて(ディスカウント)価格が付けられるからね。だから大差ないんだ。

たとえば、ユーロ・ダラーと米国債のイールドカーブを比べると、両者のファンディングレート(資金調達コスト)はほぼ同じだよ。リスク調整を入れたとしても、せいぜい微差だ。

(訳註:ユーロ・ダラーとは、アメリカ以外の金融中心地で取引される米ドル資金。当初はヨーロッパだけを指す言葉だったが、現在ではシンガポールや香港のアジア・ダラー、日本の東京ドル・コール資金なども含まれる。グローバルな資金運用で使われる。)

金の保有コストも同じことが言えるから、ここでは保有コストもリスク調整も無視した場合で考えている。

たとえば誰かが「1年後に金を買いたい」と思ったら、5%のプレミアムを払う必要がある。

売り手としても(1年も金を寝かせておく分)5%上乗せしてもらわないと割に合わないから、妥当な値打ち(フェア・バリュー)だ。

さもなけりゃ、いまのうちにスポット価格で売ってしまって、その売上を銀行に預けて5%金利で運用する方がマシさ。

つまり、上乗せの5%分だけ無差別水準(「将来金を売る」場合が「今金を売って預金し金利を得る」場合に対して無差別になるような水準)がシフトしている。

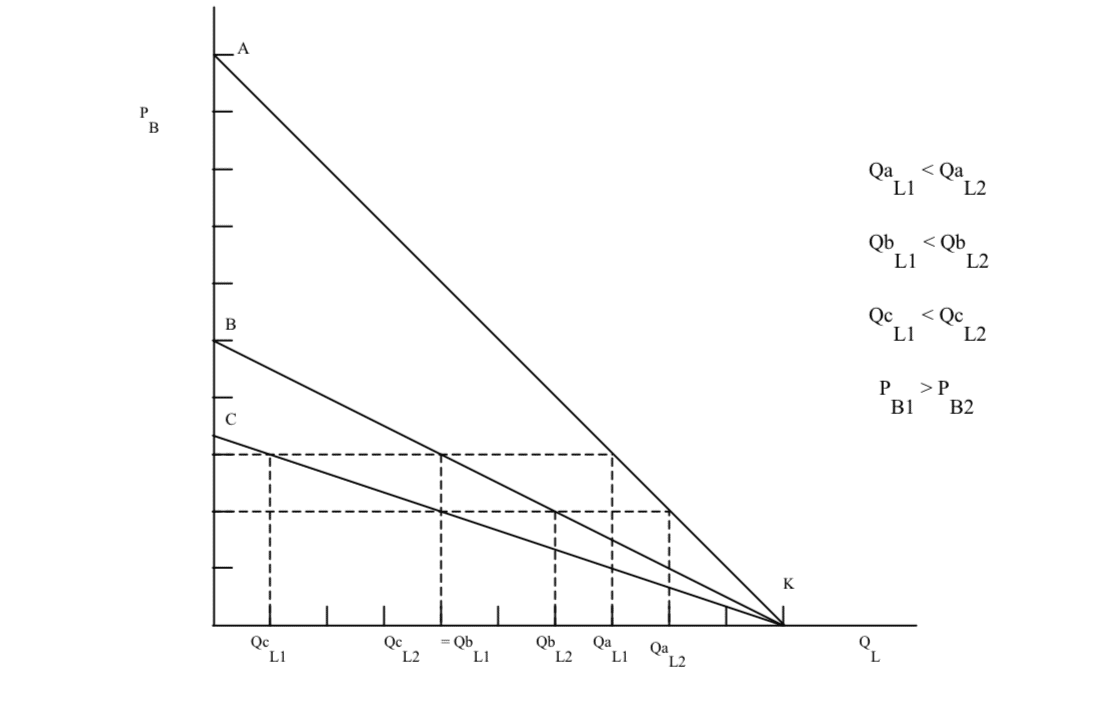

私はこれを「価格の期間構造(term structure of prices)」って呼んでる。「価格の期間構造」っていうのは、政府の代理人(政府に代わって取引する主体)が本日取引するときに提示される価格のこと。

これらの代理人は、将来の価格を知ることはできないが、「即時受渡し」の商品を現在購入するときに提示される価格(時価)、そして「将来受渡し」の同じ商品を現在購入するときに提示される価格(先渡価格)は計算可能である。

この理解に基づけば、学問的に定義されるインフレーションとは、次のように表現される:

「代理人(経済主体)が将来の特定日に受渡す商品を本日購入・売買するときに提示される価格の期間構造が、継続的に上昇すること」

この概念は「フォワード・プライシング(先渡価格の設定)」としても知られており、これは中央銀行が設定する政策金利の直接的関数でもある。そしてこの定義は、「価格水準の継続的上昇」という標準的な教科書的定義とも整合する。

金利政策の何がまずいのか

ウォーレン・モズラー:

今のイールドカーブがフラット(=短期金利と長期金利がほぼ同じ)で、10年債の利回りが4.6%だとしたら、「価格の期間構造」は10年間にわたって年率4.5%の複利で連続的に上昇していく、って言えるんだ。

私ならこう言う。今後10年間のインフレ率を「価格の期間構造」として学問的に定義すると4.5%になると。

ここで重要なのは、今、10年間5%の複利で計算して、フォワード価格がスポット価格よりも70〜80%高くなってるとして、そのフォワード価格ってのは今のスポット価格にも影響を与えてるんじゃないかってこと。

金を掘るかどうか決める人たち(鉱山業者など)は、人件費を含むコストをちゃんと把握してるよね。長期(フォワード)の事業計画ってのは、そうしたレートを基に計算されるもんだ。

私には、そういう相関を分析するのにFRBみたいに何億ドルもかけてPhDの学者を雇う余裕はないけど、そんなのFRB が自分たちでちゃんと検証して然るべきでしょ。

だって当のFRBが金利をいじるたびに、(金利に連動する)「価格の期間構造」を変えちゃってるんだよ。

つまり、自分たちでインフレーションの学問的定義をダイレクトに書き換えているわけ。

金利を動かすたびにインフレーションもダイレクトに連動して一対一の関係で変わっちゃうんだよ。

皮肉なことに、フォワード(先渡)価格の期間構造が政策金利の直接的関数であるにもかかわらず、この関係が中央銀行の会議で議論された痕跡は見つかっていない。

…

学問的に定義されるインフレ率が中央銀行の政策金利によって表現される以上、政策金利の引き上げ(利上げ)はそれ自体がインフレ率指標の上昇である。

さらに、金融政策は財政収支にも直接影響を与える。政策金利の上昇は政府の利払い費用を増加させる。現在の制度的構造においては、利払いの増加はインフレバイアスとして機能する。

ここで注目すべき点として、利払いは貯蓄者のみに対する分配であり、さらにはその貯蓄額に比例する規模の利子が支払われることになる。したがって、プラス金利政策は、財政政策的には拡張的でありながらも、極めて逆進的な公共政策である(Armstrong and Mosler, 2020)。

0 件のコメント:

コメントを投稿