| |

| |  |  | |  |  | "Titles of property, for instance railway shares, may change hands every day, and their owner may make a profit by their sale even in foreign countries, so that titles to property are exportable, although the railway itself is not."

-Karl Marx pic.x.com/OzBMb6qhPW | | | | 2025/01/30 17:38 |

| |

| |

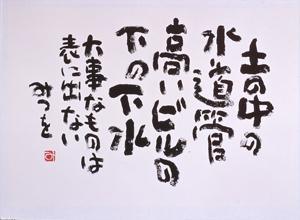

資本論2:10

第一〇章 固定資本と流動資本にかんする学説。重農主義者とA・スミス〔184〕

所有名義──たとえば鉄道の──は、毎日でも持手を変えることができ、所有者はこの名義を外国へでも売ることによって──鉄道そのものは輸出されえないが所有名義は輸出されうるから──利潤をえることができる。

social capital, although they constitute an element of the social wealth of which capital is only a part. The producer of these things, to speak in the language of Adam Smith, makes a profit by their sale. And so they are circulating capital! Their practical utiliser, their ultimate purchaser, can use them only by applying them in the process of production, and so they are fixed capital!

Titles to property, for instance railway shares, may change hands every day, and their owner may make a profit by their sale even in foreign countries, so that titles to property are exportable, although the railway itself is not.

Nevertheless these things must either lie fallow in the very country in which they are localised, or function as a fixed component of some productive capital. In the same way manufacturer A may make a profit by selling his factory to manufacturer B, but this does not prevent the factory from functioning as fixed capital the same as before. Therefore, while the locally fixed instruments of labour, which cannot be detached from the soil, will nevertheless, in all probability, have to function as commodity-capital for their producer and not constitute any elements of his fixed capital (which is made up as far as he is concerned of the instruments of labour he needs for the construction of buildings, railways, etc.), one

社会資本は、資本がその一部でしかない社会的富の要素を構成しているにもかかわらず、である。アダム・スミスの言葉を借りれば、これらのものの生産者は、その販売によって利潤を得ている。つまり、それらは流通資本なのである!実際に利用する者、つまり最終的な購入者は、生産過程にそれらを適用することによってのみ利用することができるので、固定資本である!所有権、例えば

鉄道の株式は、毎日持ち主が変わるかもしれないし、外国でも売却して利益を得るかもしれない。とはいえ、これらのものは、それが局地的に存在する国で休眠しているか、ある種の生産資本の固定要素として機能しているかのどちらかでなければならない。

同じように、製造業者Aは、自分の工場を製造業者Bに売って利益を得るかもしれないが、だからといって、工場が以前と同じように固定資本として機能することを妨げるものではない。したがって、土壌から切り離すことのできない局所的に固定された労働道具は、それでもなお、あらゆる可能性において、その生産者にとって商品資本として機能しなければならず、その固定資本(その生産者が関係する限り、建物や鉄道などの建設に必要な労働道具によって構成される)のいかなる要素も構成しないが、一方では、次のようなことも言える。

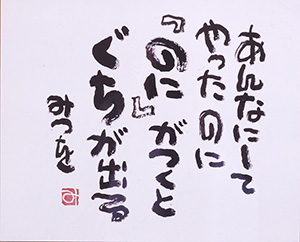

"Titles of property, for instance railway shares, may change hands every day, and their owner may make a profit by their sale even in foreign countries, so that titles to property are exportable, although the railway itself is not."

-Karl Marx

「鉄道株などの財産の所有権は毎日変わる可能性があり、その所有者は外国でも売却して利益を得ることができるため、鉄道そのものは輸出できないが、財産の所有権は輸出可能である。」

-カール・マルクス