主流派経済学には「哲学」がない!『政策の哲学』の中野剛志氏が矛盾だらけの主流派経済学を斬る 【著者が語る】主流派経済学が思い描く世界は現実には存在しない(前編)2025/03/03

経済学には多様な学派が存在している。その中で、現在多くの支持を集めているのは主流派経済学である。主流派経済学は、国家の経済政策立案の際にも用いられる非常にメジャーな学問である。

一方で主流派経済学は現実の社会に即していないと指摘するのは評論家の中野剛志氏である。主流派経済学の何が正しくないのか、経済学のあるべき姿とは何か──。『政策の哲学』(集英社)を上梓した中野氏に話を聞いた。(聞き手:関瑶子、ライター&ビデオクリエイター)

──政策立案において、経済学、特に主流派経済学はどのような役割を果たしているのですか。

中野剛志氏(以下、中野):政策の立案にあたって、主流派経済学が大きな影響力を持っていることは間違いありません。

GDP成長率、自由貿易協定を締結した場合の経済効果の予測などは、主流派経済学の理論に則ったモデルで算出されています。そのような意味で、主流派経済学は政策の基盤になっていると言えるでしょう。

けれども、主流派経済学の理論通りにすべての政策立案をしているというわけではありません。

自由貿易が経済効率化の一つの手段だと教科書には書かれていますが、現実世界で関税を廃止した国はありません。主流派経済学の理論にぴったりと沿うかたちで経済を回すことが非現実的であるのは明白です。

ただ、政策を実行するには、各省庁の審議会や閣議決定を経て国会を通過させなければなりません。説得力がなければ、その政策はどこかのプロセスで却下されてしまいます。

多くの場合、審議会には主流派経済学の学者が参加します。主流派経済学の理論に基づいて政策を正当化し、次のプロセスに進めさせるという仕組みが出来上がっています。

日本は民主国家です。したがって、最終的に国の政策実行の是非が決まるのは国会です。そして、その判断をしているのは政治家ですが、政治家を選んでいるのは私たち有権者であるという点を忘れてはなりません。

それでは、有権者はどのようにして票を投じる政党や政治家を決めているのか。おそらく、テレビや新聞、ネットで経済学者や経済アナリストと呼ばれる人たちの発言に、多少なりとも影響されているのではないかと思います。

テレビで経済学者が「バラマキをやっていると日本経済は破綻する」という旨の発言をすると、その発言がどういう理論に基づいているのかまで考えることなく、そういうものなのだと受け入れてしまっているのではないでしょうか。そして、バラマキをしない政策を打ち出している政党に一票を投じる。

有権者の多くがそのような姿勢で選挙に臨んでいれば、政策は自ずとバラマキをしない、財政再建を優先する方向に向かっていきます。

「哲学」がない主流派経済学

中野:そういった意味で、テレビや新聞でさまざまな発言をしている経済学者や経済アナリストたちの考え方は、世の中に大きな影響を与えていると断言できます。彼らのほとんどは主流派経済学の申し子です。

有名な大学の教授や、著名なシンクタンクのアナリストたちの意見は「東大の経済学部の教授が言っているのならそうなのだろう」「○○研究所の人が間違ったことを言うはずがない」という具合に、正しいのか正しくないのかが吟味されることなく、世間に受け入れられます。

主流派経済学は、政策、さらに言えば、我々の生活に極めて大きな影響を与えています。

──今回の書籍の前半は、哲学的な観点から主流派経済学の矛盾を突いていくという構成になっていました。主流派経済学はどのような点がおかしいのでしょうか。

中野:まず、「哲学とは何か」という点から説明していきます。

哲学とは、「自然科学とは何か」「社会科学とは何か」「そもそも科学とは何か」というように、「そもそも論」を議論する学問です。

「政策とは何か」という哲学なしに、政策をつくることはできません。もっと言えば、「社会とは何か」「人間とは何か」を知らずに生活することすらできません。

厳密に「人間とはこういうものだ」とわかっていなくても、何となく「社会とはこういうものだ」「人間はこんな生き物だ」と思って生活をしている人がほとんどだと思います。その「社会とは何か」「人間とは何か」という問題を厳密に考えるのが哲学です。

ところが、主流派経済学には哲学というものがありません。

科学において、哲学は必要不可欠です。例えば、医療従事者が「ウイルスとは何か」ということを理解していなかったとしたら、先のパンデミックはもっと酷いものになっていたでしょう。

これを経済学になぞらえると、「経済とは何か」「経済活動とは何か」「貨幣とは何か」を、経済学者、経済アナリストを名乗るものはきちんと考えて、理解していなければなりません。

今回の書籍のテーマは「政策の哲学」です。政策を哲学するためには「(政策を実行する)国家とは何か」「社会とは何か」「社会を形成する人間とは何か」というところまで突き詰めて考える必要があります。

主流派経済学には、そのような哲学的な要素が欠落しているため、非常に無残なものになっている状態です。

──具体的に、何が「無残」なのでしょうか。

貨幣が存在しない世界を前提としている「一般均衡理論」

中野:たくさんありますが、まずは貨幣について説明しましょう。

経済活動は、一般的に貨幣を使った活動のことを指しますので、経済学は「貨幣とは何か」という点をきちんと押さえておかなければなりません。にもかかわらず、主流派経済学は明らかに貨幣の定義を誤っています。

主流派経済学では「一般均衡理論」という経済モデルが基盤となっています。このモデルは1870年代末にレオン・ワルラスが提唱したもので、経済全体の価格と需要量、供給量の関係が均衡する状態を説明しています。驚くべきことに、この理論は貨幣が存在しない世界を前提としています。

一般均衡理論では、「皆が一斉に物々交換をする世界で需要と供給が均衡した」という不自然なモデルを想定しているのです。これは、主流派経済学が「貨幣とは何か」という根本的な問いとの対峙を避けてきたことを示唆しています。

本来、貨幣とは、金や銀といったモノではなく「債権」と「債務」の関係です。「債権」と「債務」は、お金を借りる人と貸す人の「関係」です。つまり、貨幣は人と人の関係なのです。

一方、主流派経済学は、社会で生きる人間を「個人」として捉えています。個々人が互いに相互作用することはなく、ただただ、たくさんの個人が集まれば、社会、経済が生まれるという想定をしています。人と人の関係、人が生れ落ちる社会やその構造を主流派経済学は一切考えていないのです。

このように、独立した個人とその動きだけで経済のすべてを説明しようとする考え方を「個人論」あるいは「方法論的個人主義」と呼びます。

方法論的個人主義の上に緻密な数学的な理論を積み上げて、自由貿易が正しいだとか、財政健全化が重要だなどと謳っていますが、その根底に誤った人間観があることに主流派経済学の学者たちは気付いていません。もしくは、気付いていても、目をつぶっているのかもしれません。

主流派経済学のもう一つの矛盾

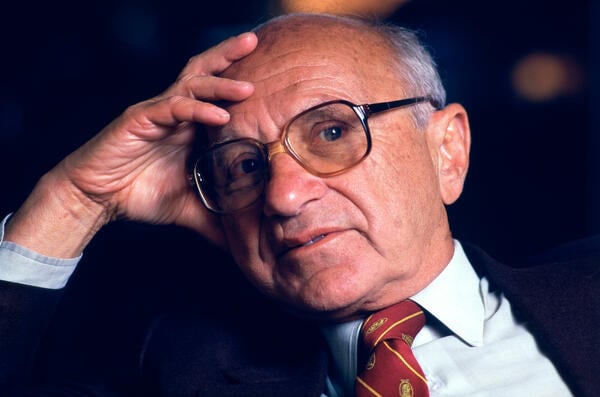

中野:もう一つ、主流派経済学の矛盾は「予測が正しければ、理論が正しいか否かは問題ではない」としている点にあります。これは、主流派経済学が方法論的個人主義というあり得ない前提の上に理論をつくっていることを疑問視する声に対し、ミルトン・フリードマンという経済学者が断言したものです。

フリードマンの言わんとしたことは、予測が正しければ、それを導き出した過程がおかしくても何ら問題はないということです。

予測ができるということは、社会を「Xが起きたら、必ずYが起こる」という世界と考えているということです。それは、想定していない不確実なことは絶対に起こり得ない世界です。

けれども、実際の世界はそう単純にできてはいません。何が起こるのかがわからないのが社会です。フリードマンは、不確実なことが一切起こらない社会を想定していますが、そんな社会があるはずがないと指摘することこそが哲学であり、異端派経済学がしてきたことです。

主流派経済学を築いたミルトン・フリードマン(写真:Alamy/アフロ)

主流派経済学を築いたミルトン・フリードマン(写真:Alamy/アフロ) さらに問題なのは、主流派経済学の予測がしばしば外れるという点です。フリードマンの「予測が正しければ、理論が正しいか否かは問題ではない」という考え方にすら矛盾しています。

にもかかわらず、主流派の経済学者たちは、自分たちの理論を棄却しようとしません。余談になりますが、ミルトン・フリードマンは1976年にノーベル経済学賞を受賞しています。

【後編につづく】「経済学は腐りかけている」評論家・中野剛志氏が主流派経済学への批判を続ける理由

中野剛志(なかの・たけし)

評論家

1971年神奈川県出身。専門は政治経済思想。東京大学教養学部卒業後、通商産業省(現・経済産業省)に入省。2000年よりエディンバラ大学大学院に留学。同大学院にて2005年に博士号を取得。2003年に論文 ‘Theorising Economic Nationalism’ (Nations and Nationalism)でNations and Nationalism Prizeを受賞。

関 瑶子(せき・ようこ)

早稲田大学大学院創造理工学研究科修士課程修了。素材メーカーの研究開発部門・営業企画部門、市場調査会社、外資系コンサルティング会社を経て独立。YouTubeチャンネル「著者が語る」の運営に参画中。

0 件のコメント:

コメントを投稿